Considérée comme un des chefs-d’œuvre de l’auteur, devenue un grand classique du XXe siècle, la pièce Les Chaises d’Eugène Ionesco a été nouvellement créée par Thierry Harcourt au Théâtre Lucernaire dans une mise en scène épurée (>). Frédérique Tirmont et Bernard Crombey trouvent dans cette création une heureuse occasion d’incarner, dans une symbiose époustouflante, deux pantins d’une humanité cruellement déchue.

Considérée comme un des chefs-d’œuvre de l’auteur, devenue un grand classique du XXe siècle, la pièce Les Chaises d’Eugène Ionesco a été nouvellement créée par Thierry Harcourt au Théâtre Lucernaire dans une mise en scène épurée (>). Frédérique Tirmont et Bernard Crombey trouvent dans cette création une heureuse occasion d’incarner, dans une symbiose époustouflante, deux pantins d’une humanité cruellement déchue.

Le théâtre de l’absurde né sous la plume d’Eugène Ionesco s’est rapidement imposé dans le paysage culturel de son époque par sa nouveauté, par l’exhibition burlesque de sa théâtralité comme par son inépuisable intemporalité. Il s’en prend avec humour aux situations les plus stéréotypées de l’envers peu glorieux de notre humanité foudroyée tant par un quotidien abrutissant que par une inéluctable fuite du temps. Les personnages qu’il amène sur scène se trouvent le plus souvent confrontés à des tâches ordinaires mettant à l’épreuve non seulement leurs capacités cérébrales à y répondre, leur rapport à autrui et au langage, ou tout simplement leur sensibilité, mais aussi la vacuité de leur existence. La vacuité d’une existence dérisoire constituée d’actes multiples appréhendés, sinon avec une insoutenable angoisse, du moins avec une gravité apparente qui porte l’attention du spectateur sur leur caractère pour le moins risible. Malgré tout, le théâtre d’Eugène Ionesco ne bascule pas dans un pessimisme absolu, voire dans une impasse métaphysique : la recherche de l’absurde et la dimension grotesque de situations amenées nous forcent plutôt à rire jaune avec les personnages.

Dans Les Chaises plus précisément, deux personnages, un Vieux et une Vieille, respectivement 95 et 94 ans, deux curieux représentants de cette humanité frappée par la vieillesse, nous étonnent par une incroyable vigueur qui émane de leur combat quotidien pour la vie. Ils semblent certes voués à la solitude, à la routine, à une certaine forme de souffrance métaphysique et in fine à la mort, ce qui ressort amplement de leurs propos, mais ils ne se laissent pas aller tout droit au désespoir, voire à une déchéance excessive. Ils évoquent certes leur passé en exprimant naturellement un certain nombre de regrets et de déceptions, mais ils ne semblent pas avoir perdu toute espérance parce qu’ils ont toujours un message « important » à transmettre à l’humanité qu’ils prétendent vouloir sauver, ce qui les conduit à recevoir une foule d’invités invisibles auxquels ils s’adressent comme à des personnes en chair et en os. L’absurde repose ici sur une tension dialectique empreinte de tragique entre l’insignifiance dérisoire de l’action menée par le Vieux et la Vieille et une détermination désolante avec laquelle ils agissent (sans le savoir ?) dans le vide.

Ce vide « ontologique » explicitement évoqué par Eugène Ionesco lui-même dans ses écrits sur le théâtre est bel et bien matérialisé sur scène malgré les indications selon lesquelles le plateau devrait finir par être envahi par des chaises destinées aux invités invisibles. La mise en scène de Thierry Harcourt fait en effet le pari d’une scène quasi vide en laissant les deux comédiens introduire ces invités imaginaires dans un espace imaginaire rempli d’objets imaginaires. Deux chaises symboliques installées sur le devant de la scène et deux escabeaux placés au fond représentent ainsi les seuls accessoires de cette scénographie minimaliste. Un double changement de perspective fondamental s’impose dès lors aux spectateurs imperceptiblement amenés à se confondre avec ceux que le Vieux et la Vieille ne cessent d’accueillir : cette confusion serait sans doute totale si leur attention n’était accaparée par la venue de l’Empereur qui suscite chez eux un émoi particulier. Le minimalisme frappe également par le contraire de ce que représente un envahissement matérialiste historiquement daté : les deux personnages semblent suspendus dans un vide éthéré qui leur confère une dimension intemporelle troublante.

C’est cet espace-temps imprécis que s’approprient progressivement Frédérique Tirmont et Bernard Crombey pour y asseoir le drame existentiel de leurs deux personnages infatigables, prêts à ne rien lâcher pour essayer de sauver l’humanité par l’intermédiaire d’un orateur chargé de parler à leur place. L’action scénique repose sur l’attente de cette prise de parole absurde réduite in extremis à des sons inarticulés et des syllabes dénuées de sens, prise de parole paradoxalement replacée dans la mise en scène de Thierry Harcourt avant l’arrivée de l’Empereur. Pas question de s’ennuyer pour autant en attendant l’un ou l’autre parce que le Vieux et la Vieille repassent au crible des moments différents de leur vie tout en remuant d’inquiétude pour cette soirée exceptionnelle à propos de laquelle on se demande si elle n’a pas lieu un peu tous les jours. Thierry Harcourt met ainsi en œuvre une action particulièrement dynamique qui engendre à la fois le trouble et le badinage, une action palpitante fondée sur un mélange paradoxal de sérieux et de dérision. Les deux comédiens, quant à eux, s’emparent de la création de leurs personnages avec une étonnante conviction : à leur vigoureuse métamorphose en Vieux et en Vieille s’allie une sensibilité singulière qui donne aux incohérences recherchées dans la partition ionescienne une résonance humaine saisissante.

La création des Chaises donnée au Théâtre Lucernaire mérite donc certainement d’être vue, ne serait-ce que pour se laisser cueillir par l’excellente interprétation du Vieux et de la Vielle par Frédérique Tirmont et Bernard Crombey. Elle semble de plus parfaitement servir le texte de Ionesco grâce à des choix de mise en scène tout à fait convaincants.

Farces et nouvelles de Tchekhov est un spectacle « divertissant » composé de plusieurs textes écrits par le célèbre auteur russe, spectacle conçu et mis en scène par Pierre Pradinas. Selon les dates indiquées sur le site du théâtre Lucernaire (

Farces et nouvelles de Tchekhov est un spectacle « divertissant » composé de plusieurs textes écrits par le célèbre auteur russe, spectacle conçu et mis en scène par Pierre Pradinas. Selon les dates indiquées sur le site du théâtre Lucernaire (

Olympe de Gouges, plus vivante que jamais est une création originale de Joëlle Fossier-Auguste, mise en scène en 2021 par Pascal Vitiello qui a également signé celle du

Olympe de Gouges, plus vivante que jamais est une création originale de Joëlle Fossier-Auguste, mise en scène en 2021 par Pascal Vitiello qui a également signé celle du

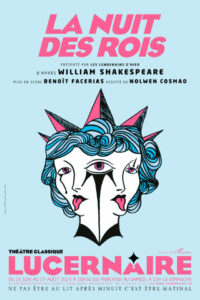

La Nuit des Rois est une comédie baroque de Shakespeare, maintes fois jouée dans des créations extrêmement variées : la Cie Les Lendemains d’Hier en donne une version écourtée dans une réécriture originale mise en scène par Benoît Facerias, donnée du 21 juin au 27 août au Théâtre Lucernaire (

La Nuit des Rois est une comédie baroque de Shakespeare, maintes fois jouée dans des créations extrêmement variées : la Cie Les Lendemains d’Hier en donne une version écourtée dans une réécriture originale mise en scène par Benoît Facerias, donnée du 21 juin au 27 août au Théâtre Lucernaire (

Un soir chez Renoir est une nouvelle brillante pièce de Cliff Paillé donnée dans une captivante mise en scène de l’auteur au théâtre Lucernaire (

Un soir chez Renoir est une nouvelle brillante pièce de Cliff Paillé donnée dans une captivante mise en scène de l’auteur au théâtre Lucernaire (