Andromaque est une nouvelle tragédie de Jean Racine mise en scène par Stéphane Braunschweig au Théâtre de l’Odéon : après Britannicus donnée à la Comédie-Française et Iphigénie à l’Odéon, deux créations remarquables qui ont fait date, Stéphane Braunschweig séduit une nouvelle fois ses spectateurs grâce à sa subtile interprétation scénique de la partition racinienne qui résonne sous sa baguette avec une puissance extraordinaire (>).

Andromaque est une nouvelle tragédie de Jean Racine mise en scène par Stéphane Braunschweig au Théâtre de l’Odéon : après Britannicus donnée à la Comédie-Française et Iphigénie à l’Odéon, deux créations remarquables qui ont fait date, Stéphane Braunschweig séduit une nouvelle fois ses spectateurs grâce à sa subtile interprétation scénique de la partition racinienne qui résonne sous sa baguette avec une puissance extraordinaire (>).

Il n’est point vrai que les tragédies de Racine soient démodées et qu’elles n’aient rien à nous dire : elles ne le semblent pas quand elles sont portées sur scène par Stéphane Braunschweig habile à explorer leur logique passionnelle en mariant intimement le mot et le geste. Les tragédies classiques représentent certes des destins exceptionnels liés aux malheurs, mésaventures ou tribulations des rois et des princes, mais les drames personnels de ces personnages hors du commun dont les choix ont une portée politique indéniable nous affectent tout d’abord par leur dimension humaine. Les enjeux politiques ne relèvent en quelque sort que d’un certain revêtement conventionnel qui conditionne ces drames en les complexifiant. Derrière la condition de la veuve d’Hector ou derrière celle de la fille de Ménélas se révèlent deux histoires intimes qui dépassent largement le politique pour mettre à nu les émois de ces femmes transies d’orgueil, d’angoisse et d’amour. Il s’agit dès lors de scruter le texte racinien, de descendre dans ses profondeurs troubles et de regarder le dessous des mots pour donner une juste résonance émotionnelle aux drames passionnels qui l’innervent.

L’intrigue d’Andromaque repose curieusement sur le schéma de la comédie pastorale dans laquelle chaque personnage en aime un autre sans être aimé en retour : Oreste aime Hermione éperdument amoureuse de Pyrrhus qui n’a d’yeux que pour la belle Andromaque attachée sans compromis au souvenir de son mari Hector vaincu et tué par Achille, père de Pyrrhus, lors de la retentissante guerre de Troie. Cette intrigue proprement « comique » ne renferme pourtant rien de drôle parce que son enchaînement d’amours frustrés n’attend qu’un coup de pouce fatal pour basculer dans une catastrophe funeste entraînant la mort de plusieurs personnages. Le destin de Pyrrhus, et par-là celui d’Hermione, et par-là celui d’Oreste, dépend du parti pris d’Andromaque sollicitée par le fils d’Achille qui doit en réalité se marier avec la fille de Ménélas contrariée par une attente prolongée. La décision d’Andromaque, poussée malgré elle au mariage avec Pyrrhus pour sauver son fils, déclenche dès lors la colère vengeresse d’Hermione non seulement publiquement offensée au regard de sa condition, mais aussi fatalement blessée dans son amour-propre.

Sans encombrer la scène par des décors superflus, Stéphane Braunschweig porte l’action d’Andromaque sur un plateau dépouillé en laissant découverts les murs noirs de la cage de scène. Une surface d’eau cramoisie, presque violette, en contraste avec ce noir glaçant, évoque avec une simplicité saisissante le sang dans lequel se résout le drame passionnel des quatre personnages dont la mort et la folie semblent suspendues durant cet ultime règlement de comptes. Si une table et trois chaises blanches comblent tant soit peu le vide vertigineux de cette scénographie minimaliste, sans doute pour donner un certain appui à l’ambassade d’Oreste auprès de Pyrrhus, elles disparaissent à la fin du deuxième acte, au moment où les contraintes politiques perdent leur pouvoir sur les personnages, et où ceux-ci donnent libre cours aux passions qui les submergent tout en les détruisant. L’eau écrasée çà et là par un coup de pied rejaillit en guise de ces éclats de colère que les mots ne disent pas tout à fait mais que la tension montante renfermée dans les postures laisse entendre à travers des mouvements et des regards subtilement signifiants.

La tension dialectique de la mise en scène de Stéphane Braunschweig tient à une éclosion élégante de passions violentes qui fermentent dans l’esprit et le cœur des quatre personnages principaux en proie à des souffrances prolongées. Le metteur en scène met en œuvre une action scénique focalisée de façon dynamique sur l’incertitude avec laquelle réagissent ces quatre personnages oscillant avec usure entre l’extrême bonheur et l’immense malheur : plus l’action chemine vers une catastrophe inévitable et plus les émotions s’exacerbent, plus les postures décèlent, derrière une apparente maîtrise de soi, une profonde crise passionnelle au bord de l’explosion, crise passionnelle qui semble malgré tout contenue in extremis. Les écarts flagrants de cette contenance gênée restent ponctuels, de sorte que le spectateur est amené à s’attendre à tout moment à assister à un accès de violence et par-là à un déchaînement destructeur. Chacun des personnages connaît ce bref moment de crise qui le fait littéralement tomber sur les genoux avant qu’il ne se relève pour retrouver sa dignité. Un cruel jeu fondé sur de frappants paraîtres de façade débouche ainsi progressivement sur un cinquième acte sanglant, dans lequel Hermione et Oreste en particulier finissent par sombrer spectaculairement dans la déraison devant une paroi réfléchissante dont ils ne supportent pas le reflet.

Chloé Réjon crée une Hermione pétrie d’amour et de haine, une Hermione fébrile dont le cœur bouillonne d’orgueil et de désespoir, ce que la comédienne montre en lui donnant un subtil air de noblesse sapé par une désillusion croissante consécutive au rejet de Pyrrhus. Celui-ci, d’une allure quelque peu balourde, incarné avec vigueur par Alexandre Pallu, fait preuve de sang-froid à ces quelques moments près où l’amour qui le consume le fait plier comme un roseau lorsqu’il se trouve en présence d’Andromaque, qu’il verse dans la colère ou dans la supplication. Andromaque, créée avec une grande sensibilité par Bénédicte Cérutti, se coule parfaitement dans le rôle de la veuve éplorée d’Hector et inquiète pour le sort de son fils réclamé par les Grecs : si elle parvient tant bien que mal à rester digne de sa condition face à Pyrrhus et Hermione, elle ne manque pas de donner libre cours à son excès d’émotion. Bénédicte Cérutti a trouvé un élégant juste milieu dans sa création d’Andromaque pour nous émouvoir. Oreste, incarné avec conviction par Pierric Plathier, nous frappe en particulier par le contraste entre la lucidité du personnage dans l’analyse des émotions et sa chute finale dans la folie. Du côté des confidents, toujours intéressés au sort de leurs maîtres, ne serait-ce qu’à travers une gestuelle et une mimique délicates qui traduisent cet intérêt, nous retrouvons Clémentine Vignais, Jean-Philippe Vidal, Boutaïna El Fekkak et Jean-Baptiste Anoumon.

Stéphane Braunschweig, dans sa relecture moderne d’Andromaque donnée au Théâtre de l’Odéon, nous convainc une fois de plus de son immense sens du théâtre de Racine : sans chercher à le déformer et à l’actualiser sauvagement, il le porte sur scène avec une grande délicatesse pour nous le faire apprécier dans sa pureté tragique.

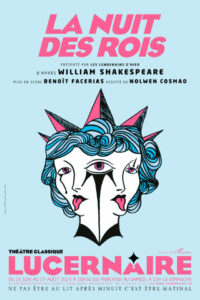

La Nuit des Rois est une comédie baroque de Shakespeare, maintes fois jouée dans des créations extrêmement variées : la Cie Les Lendemains d’Hier en donne une version écourtée dans une réécriture originale mise en scène par Benoît Facerias, donnée du 21 juin au 27 août au Théâtre Lucernaire (

La Nuit des Rois est une comédie baroque de Shakespeare, maintes fois jouée dans des créations extrêmement variées : la Cie Les Lendemains d’Hier en donne une version écourtée dans une réécriture originale mise en scène par Benoît Facerias, donnée du 21 juin au 27 août au Théâtre Lucernaire (

La Foire de Madrid est une tragi-comédie de Lope de Vega : créée dans une mise en scène entraînante de Ronan Rivière aux Grandes Écuries du Château de Versailles, reprise au théâtre de l’Épée de bois en septembre 2022 (

La Foire de Madrid est une tragi-comédie de Lope de Vega : créée dans une mise en scène entraînante de Ronan Rivière aux Grandes Écuries du Château de Versailles, reprise au théâtre de l’Épée de bois en septembre 2022 (

La Tempête est l’une des dernières pièces de Shakespeare : Emmanuel Besnault l’a adaptée pour la petite scène du Théâtre de la Huchette (

La Tempête est l’une des dernières pièces de Shakespeare : Emmanuel Besnault l’a adaptée pour la petite scène du Théâtre de la Huchette (