10805 maux est une pièce d’Alexandre Cordier présentée, par la Cie La Mission, au Théâtre Les Déchargeurs dans une mise en scène de l’auteur (>). Si elle a déjà connu quelques représentations en 2020 et en 2021, sa programmation aux Déchargeurs, durant le mois de mai 2022, s’annonce comme une véritable épreuve pour cette création récente qui explore avec adresse le rapport au milieu de l’art contemporain parisien : ses qualités dramaturgiques comme celles de sa mise en scènes sont une promesse pour sa réussite.

La pièce 10805 maux s’en prend, sans illusions, et avec férocité, aux modes d’accès et de fonctionnement du milieu de l’art réputé snob et prétentieux. Il ne s’agit pas de juger les créations contemporaines, leur marchandisation ou leurs ambitions artistiques, parfois bien douteuses, comme cela peut être le cas dans d’autres pièces, comme dans L’Art de Yasmina Reza bien inscrite dans notre culture théâtrale. De ce côté-là, l’action de 10805 maux ne tire que quelques clichés, celui, au passage, de la dérive de l’art conceptuel, pour mieux appuyer la réflexion sociale sur la présomption du milieu de l’art et les aspirations éclatées de quatre artistes tous fraîchement sortis de la prestigieuse École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, aspirations d’y accéder avec dignité sans verser dans des stéréotypes dérisoires inlassablement perpétués par le bobo parisien. Si les quatre jeunes artistes pensent s’en être affranchis, ils sont confrontés à ces stéréotypes inévitables lors de leur premier vernissage dans lequel ils mettaient l’espoir de se faire remarquer pour s’imposer dans le paysage artistique. Ils sont cependant violemment trahis par l’un d’entre eux, par Camille qui s’en prend grossièrement aux parades complaisantes d’un « homme influent de la Rive-Gauche » : il baisse son pantalon, lui montre sa « teub » et lui « pisse dessus », apprend-on au cours d’un impossible échange que met précisément en scène l’action de 10805 maux.

Par son caractère dialogué comme par l’unité d’une action concentrée sur l’après-scandale, l’écriture de 10805 maux est amplement dramatique. Plusieurs scènes se succèdent ainsi pour confronter les quatre amis au geste sacrilège de Camille qui a du mal à convaincre les trois autres de la pertinence anticonformiste de son acte : c’est que le travail de longue haleine et l’investissement acharné du groupe se trouvent saccagés de telle sorte que leur frustration conduit à une dispute d’autant plus inépuisable que chacun des protagonistes réagit sous le coup de l’émotion sans avoir préalablement pris le temps de souffler. L’action de 10805 maux explore dès lors le côté humain tout en dessinant des caractères variés qui se dévoilent progressivement au cours d’échanges houleux. Les quatre personnages représentent des types différents de la jeunesse réputée dorée de manière à ouvrir ces échanges à une réflexion métaphysique ancrée dans le microcosme parisien des beaux-arts. Chacun des quatre personnages a par ailleurs l’occasion de se raconter dans une tirade proche de récits de vie, insérée dans l’action à un endroit si propice que celle-ci n’en pâtit nullement. Ces choix dramatiques, perspicaces, permettent ainsi d’aller au-delà du cliché et du détestable aussi bien pour tendre avec efficacité un miroir déformant aux spectateurs que pour interroger leurs propres habitudes sociales en la matière.

La scène représente une salle de travail attenante à une salle d’exposition, celle où se retirent les quatre amis aussitôt après le scandale en y poussant Camille le pantalon baissé. À l’entrée des spectateurs dans la salle de théâtre, au son retentissant de la chanson de Stevie Wonder Pastime Paradise, les quatre amis se trouvent installés autour d’une table en bois dans une complicité bon enfant. Leur posture décontractée ainsi que leurs costumes incarnent d’emblée le cliché de ce milieu étudiant branché qui est en quête de reconnaissance auprès des hommes influents. Au premier abord, le spectacle invite à entrer dans un univers qui suscite autant de haine pour sa complaisance intéressée avec des pseudo-élites aisées que de séduction par son côté clinquant et faussement décomplexé. Des tabourets tendance, des photos encadrées, posées au sol à cour ou accrochées au mur du fond, une guitare et d’autres accessoires symboliques qui évoquent le travail des jeunes artistes, tout participe à forger l’image à la fois conventionnelle et rituelle de ce milieu décrié pour son autosuffisance élitiste. C’est précisément à la reproduction stérile de ces comportements stéréotypés que le geste (auto-)destructeur de Camille veut mettre fin lorsque celui-ci décide de compromettre les ambitions de ses amis. Le déroulement de l’action s’emploie dès lors à déconstruire des idées reçues condensées dans l’image initiale donnée par les quatre jeunes parisiens.

L’émotion provoquée par le geste « incorrect » de Camille rend l’action scénique particulièrement dynamique et intense non seulement au regard des propos échangés, mais aussi grâce à un jeu fébrile des comédiens qui s’emparent de la création de leurs personnages avec une vigueur prodigieuse. Autant les propos tiennent en haleine les spectateurs amenés à ne démêler la raison précise de l’impétueuse prise à partie de Camille qu’au bout d’un certain temps, autant ceux-ci sont subrepticement amenés à scruter les moindres réactions des personnages pour considérer ce qu’il y a de l’humain dans cette crise de l’amitié mise à mal par l’un d’entre eux. Par-delà la peinture désabusée du milieu de l’art, ce qui importe, ce sont en fin de comptes l’impossible rapport à autrui et une sortie de la crise, et les quatre comédiens ne lésinent nullement sur l’expression corporelle de la frustration de leurs personnages en proie à des passions débordantes aux limites du supportable.

Hugo Merck crée celui de Camille en lui donnant une attitude ferme, empreinte d’une certaine arrogance juvénile : s’il s’agit de défendre l’acte sacrilège coûte que coûte, son personnage en sort pour autant grandi, dans la mesure où il parvient, malgré des coups reçus, à dépasser l’opportunisme auquel les autres ne semblent pas résister. Face à lui, Benjamin Sulpice incarne Tom, profondément brisé par la rupture irréparable de la « bromance parigot style » vécue avec Camille, copieusement arrosée dans des « bars branchés du 11e », en lui prêtant un air sensible en accord avec son caractère réservé et son look beau gosse nonchalant. Elsa Revcolevschi crée une Victoire attachante qui introduit un élément étranger susceptible d’augmenter le prestige du quatuor par l’ouverture à l’international : son délicat accent britannique ainsi qu’une drôle propension à caricaturer les dérives zen du bobo parisien confèrent à son personnage aussi bien une allure séduisante qu’une aptitude naturelle à calmer le jeu. À ses côtés, Milena Sansonetti, dans le rôle de la mystérieuse Lola, représente un contrepoids intellectuel saillant face à Camille que son personnage attaque avec une véhémence d’autant plus intransigeante que Lola était sur le point de parvenir à une intégration sociale dans le milieu parisien.

10805 maux d’Alexandre Cordier est une création remarquable par la teneur de son action qui interroge avec perspicacité, sur le plan humain, l’entrée dans ce milieu de l’art qui semble aussi attrayant que détestable : quatre comédiens épatants nuancent cependant les clichés les plus répandus en nous intéressant vivement au destin de leurs personnages meurtris.

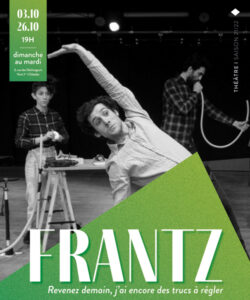

À l’entrée des spectateurs dans la salle, les comédiens sont déjà installés sur le plateau dans un cadre singulier qui annonce d’emblée une aventure théâtrale non conventionnelle. Un comédien est assis sur un tabouret situé sur le devant de la scène côté cour. Un autre est couché au milieu, la face tournée au public, les mains pliées sous la tête. On remarque enfin trois comédiens debout, au fond, derrière une table en bois flanquée d’une étagère. Les deux meubles sont munis d’instruments divers et variés en évoquant un fourre-tout habituellement placé dans un grenier ou une cave. Le comédien couché au milieu de la scène est par ailleurs le seul à porter des habits qui le différencient des autres (un pantalon crème et une chemise bleu clair) : on se dit alors que ce sera bien lui Frantz. Les autres, hommes ou femmes, sont vêtus de mêmes chemises rouges et de mêmes pantalons noirs maintenus par des bretelles noires, un seul d’entre eux ayant mis par-dessus une veste orange en toile. Cette uniformité vestimentaire produit un curieux effet de distance, tandis qu’elle concentre l’attention sur celui qu’on prend pour Frantz. La scénographie ainsi soumise au regard voyeuriste des spectateurs entrant dans la salle a de quoi brouiller leurs repères du théâtre parlé. Elle les prépare en quelque sorte à une plongée originale dans un univers déjanté constitué de plusieurs types de langages ou de réseaux de signes. Le travail de déchiffrage et d’interprétation commence cependant dès ce moment-là dans la mesure où l’on s’interroge avec perplexité sur la signification de l’aménagement scénique et des choix vestimentaires.

À l’entrée des spectateurs dans la salle, les comédiens sont déjà installés sur le plateau dans un cadre singulier qui annonce d’emblée une aventure théâtrale non conventionnelle. Un comédien est assis sur un tabouret situé sur le devant de la scène côté cour. Un autre est couché au milieu, la face tournée au public, les mains pliées sous la tête. On remarque enfin trois comédiens debout, au fond, derrière une table en bois flanquée d’une étagère. Les deux meubles sont munis d’instruments divers et variés en évoquant un fourre-tout habituellement placé dans un grenier ou une cave. Le comédien couché au milieu de la scène est par ailleurs le seul à porter des habits qui le différencient des autres (un pantalon crème et une chemise bleu clair) : on se dit alors que ce sera bien lui Frantz. Les autres, hommes ou femmes, sont vêtus de mêmes chemises rouges et de mêmes pantalons noirs maintenus par des bretelles noires, un seul d’entre eux ayant mis par-dessus une veste orange en toile. Cette uniformité vestimentaire produit un curieux effet de distance, tandis qu’elle concentre l’attention sur celui qu’on prend pour Frantz. La scénographie ainsi soumise au regard voyeuriste des spectateurs entrant dans la salle a de quoi brouiller leurs repères du théâtre parlé. Elle les prépare en quelque sorte à une plongée originale dans un univers déjanté constitué de plusieurs types de langages ou de réseaux de signes. Le travail de déchiffrage et d’interprétation commence cependant dès ce moment-là dans la mesure où l’on s’interroge avec perplexité sur la signification de l’aménagement scénique et des choix vestimentaires.