Les Variations pirandelliennes présentées en ce début de saison au Théâtre Poche-Montparnasse (>) s’emparent de l’œuvre du célèbre dramaturge sicilien Luigi Pirandello en y puisant d’étranges fragments de scène pour interroger les limites de la folie. Cette curieuse création est le fruit de choix dramaturgiques de la metteuse en scène et comédienne Valérie Aubert qui apparaît dans deux rôles aux côtés de Cédric Altadill et Samir Siad.

Les Variations pirandelliennes présentées en ce début de saison au Théâtre Poche-Montparnasse (>) s’emparent de l’œuvre du célèbre dramaturge sicilien Luigi Pirandello en y puisant d’étranges fragments de scène pour interroger les limites de la folie. Cette curieuse création est le fruit de choix dramaturgiques de la metteuse en scène et comédienne Valérie Aubert qui apparaît dans deux rôles aux côtés de Cédric Altadill et Samir Siad.

Connu notamment pour ses Sei personaggi in cerca d’autore, Luigi Pirandello explore dans son œuvre les rapports entre la vérité et la fiction, ceux entre l’identité profonde de l’humain et son apparence superficielle trompeuse. Il met en œuvre des trames narratives propres à plonger ses personnages dans des situations étranges à la limite de l’absurde et du plausible, dans des situations empreintes de dérision qui reposent sur des mystifications quasi existentielles, situations tragi-comiques qui se présentent comme la formidable excroissance d’une imagination inquiète débordante. Les personnages pirandelliens s’appréhendent dès lors comme une transposition dramatique de fantasmes métaphysiques émergeant peu ou prou à un moment donné de notre propre existence. Dans les quatre fragments retenus par Valérie Aubert pour ses Variations, quatre personnages très différents les uns des autres, deux hommes et deux femmes, dévoilent, à la faveur de rencontres fortuites, ce qui rend leur existence quasi insupportable et ce qui interroge ainsi notre rapport à nous-mêmes.

Les quatre personnages principaux en proie à un mal physique, moral ou existentiel, un mal senti comme incurable, représentent des variations sur le thème de la folie ordinaire. Ils se trouvent confrontés à leur propre égarement dans lequel ils semblent enfermés sans remède : un homme joueur imbu de lui-même rattrapé par ses fanfaronnades, une marchande ambulante livrée à un épanchement spontané de ses souffrances au pied du corps de son père défunt, un homme amené à confier son mal-être entraîné par sa maladie incurable à un inconnu rencontré à la terrasse d’un café, enfin une mère sicilienne curieusement non affectée, à la faveur d’un déni insolite, par la mort de son fils revenu pour mourir après une longue absence. Ainsi, quatre personnages certes fantasques et dérisoires ou pour le moins assez singuliers, mais en même temps quatre représentants de cette humanité dont les frustrations conduisent à un profond repli sur soi malgré la facilité de communiquer avec autrui. Que ce repli sur soi soit semi-conscient ou inconscient, Valérie Aubert le porte sur le plateau dans une mise en scène dépouillée qui invite à une méditation grinçante sur les malheurs de la condition humaine.

La scénographie repose sur quelques accessoires et costumes symboliques propres à conférer aux situations arrêtées un certain ancrage socio-historique, tandis que l’absence de décor tend à les transcender et à leur donner une dimension universelle. Seuls les patronymes et le choix fait de chansons italiennes qui scandent la succession des quatre fragments nous rappellent que ceux-ci sont situés en Italie méridionale. La mise en scène oscille dès lors délicatement entre un certain réalisme et une volonté d’abstraction, ce qui aide à garder le cap sur des tensions nées de situations cuisantes et par-là sur des ruptures métaphysiques qui poussent les personnages principaux à vivre à la marge de la normalité bourgeoise. Les trois comédiens, Cédric Altadill, Valérie Aubert et Samir Siad, les incarnent avec une vivacité mordante, parfois avec un peu d’exagération, ou au contraire avec retenue, ce qui permet non seulement de surprendre, voire étonner les spectateurs, mais aussi de jouer avec les limites de la folie ordinaire et ce, sans basculer dans la caricature.

Les Variations pirandelliennes de Valérie Aubert et de la Cie Théâtre en partance est une création originale pour ce qui est la façon dont elle s’approprie l’œuvre du génie sicilien. Elle mérite bien d’être vue et d’apprécier pour ce qu’elle nous renvoie de nous-mêmes ainsi que pour la méditation à laquelle elle nous invite.

Eurydice est une pièce dite « noire » de Jean Anouilh créée pour la première fois en 1942 au Théâtre de l’Atelier : boudée aujourd’hui comme presque tout le théâtre de ce dramaturge du XXe siècle, elle s’est relevée de ses cendres dans une très belle création d’Emmanuel Gaury donnée au Théâtre de Poche-Montparnasse début juin et programmée pour la nouvelle saison (

Eurydice est une pièce dite « noire » de Jean Anouilh créée pour la première fois en 1942 au Théâtre de l’Atelier : boudée aujourd’hui comme presque tout le théâtre de ce dramaturge du XXe siècle, elle s’est relevée de ses cendres dans une très belle création d’Emmanuel Gaury donnée au Théâtre de Poche-Montparnasse début juin et programmée pour la nouvelle saison (

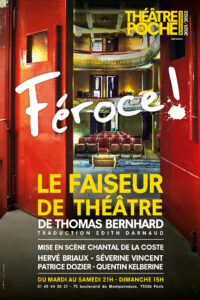

Mais l’action intègre également des scènes de théâtre dans le théâtre en rapport avec la création de la pièce de Bruscon : il s’agit notamment de répétitions faites avec la fille et le fils, copieusement humiliés par ce père cynique dont la rancœur se manifeste ici de la sorte conformément à ses propos misogynes et méprisants énoncés dans sa quête de l’absolu. Comme dans sa confrontation avec l’hôtelier, Bruscon d’Hervé Briaux garde le même sang-froid qui donne à son personnage une portée retentissante, alors que Séverine Vincent et Quentin Kelberine interprètent les deux enfants sans avoir l’air d’en souffrir. Le Faiseur de théâtre nous laisse ainsi pénétrer dans un univers féroce imprégné de tout type de préjugés et clichés prononcés sans gêne pour éprouver des valeurs négatives qui alimentent la propension de la bourgeoisie au mépris et à l’élitisme : « Seul un être cultivé est un être humain », déclarera Bruscon pour finir par constater que lui et sa famille ne jouent que pour s’améliorer et non pas pour « cette racaille de la campagne ». Si l’action et l’univers du Faiseur de théâtre paraissent à maints égards paradoxaux, ils restent pour autant parfaitement cohérents dans la mesure où ils tendent, sans aucune pitié, un miroir déformant aux archétypes de pensées de la bourgeoisie triomphante. L’équilibre obtenu entre la férocité du portrait dressé et sa représentation raffinée produit un puissant effet de sidération.

Mais l’action intègre également des scènes de théâtre dans le théâtre en rapport avec la création de la pièce de Bruscon : il s’agit notamment de répétitions faites avec la fille et le fils, copieusement humiliés par ce père cynique dont la rancœur se manifeste ici de la sorte conformément à ses propos misogynes et méprisants énoncés dans sa quête de l’absolu. Comme dans sa confrontation avec l’hôtelier, Bruscon d’Hervé Briaux garde le même sang-froid qui donne à son personnage une portée retentissante, alors que Séverine Vincent et Quentin Kelberine interprètent les deux enfants sans avoir l’air d’en souffrir. Le Faiseur de théâtre nous laisse ainsi pénétrer dans un univers féroce imprégné de tout type de préjugés et clichés prononcés sans gêne pour éprouver des valeurs négatives qui alimentent la propension de la bourgeoisie au mépris et à l’élitisme : « Seul un être cultivé est un être humain », déclarera Bruscon pour finir par constater que lui et sa famille ne jouent que pour s’améliorer et non pas pour « cette racaille de la campagne ». Si l’action et l’univers du Faiseur de théâtre paraissent à maints égards paradoxaux, ils restent pour autant parfaitement cohérents dans la mesure où ils tendent, sans aucune pitié, un miroir déformant aux archétypes de pensées de la bourgeoisie triomphante. L’équilibre obtenu entre la férocité du portrait dressé et sa représentation raffinée produit un puissant effet de sidération.

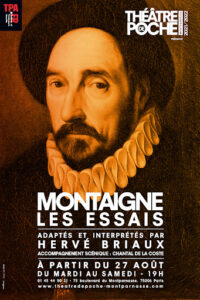

passages arrêtés des Essais sont traduits en français contemporain pour rester accessibles aux spectateurs qui ne sont pas nécessairement rompus aux finesses de la langue du XVIe siècle. C’est sans doute une entreprise dramaturgique étonnante parce que l’œuvre de Montaigne se prête tant bien que mal à une adaptation théâtrale au regard de sa dimension réflexive conditionnée par son caractère polémique. Les Essais ne renferment en effet pas une histoire épique qui raconte la vie de Montaigne ancrée dans le présent historique de son époque. Ils dressent le portrait de l’auteur à travers une introspection vibrante déroulée en lien avec des sujets qui préoccupent un homme du XVIe siècle sur le plan existentiel, d’où la séduction intarissable qu’ils exercent sur des lecteurs d’époques variées. Ils interrogent dans le même temps le rapport de l’homme à lui-même et au monde tout en relativisant avec humilité sa prétention à se situer au sommet de la nature selon son point de vue orgueilleux. C’est à partir de cette tension existentielle que naît le « récit-portrait » qui condense la pensée de Montaigne dans le spectacle singulier d’Hervé Briaux.

passages arrêtés des Essais sont traduits en français contemporain pour rester accessibles aux spectateurs qui ne sont pas nécessairement rompus aux finesses de la langue du XVIe siècle. C’est sans doute une entreprise dramaturgique étonnante parce que l’œuvre de Montaigne se prête tant bien que mal à une adaptation théâtrale au regard de sa dimension réflexive conditionnée par son caractère polémique. Les Essais ne renferment en effet pas une histoire épique qui raconte la vie de Montaigne ancrée dans le présent historique de son époque. Ils dressent le portrait de l’auteur à travers une introspection vibrante déroulée en lien avec des sujets qui préoccupent un homme du XVIe siècle sur le plan existentiel, d’où la séduction intarissable qu’ils exercent sur des lecteurs d’époques variées. Ils interrogent dans le même temps le rapport de l’homme à lui-même et au monde tout en relativisant avec humilité sa prétention à se situer au sommet de la nature selon son point de vue orgueilleux. C’est à partir de cette tension existentielle que naît le « récit-portrait » qui condense la pensée de Montaigne dans le spectacle singulier d’Hervé Briaux.

siècle. Et il est vrai qu’elle dénonce bel et bien les abus des maîtres en proie à une vie mondaine effrénée qui fait d’eux de véritables « tyrans » à maints égards. Pour les « corriger », c’est aux valets de leur tendre un miroir (déformant) en prenant leurs habits et en les plaçant à leur tour dans une position de serviteur. Mais comme le goût du XVIIIe pour le jeu veut que cet échange fait à la suite d’un naufrage ne bascule pas dans la violence, tout se passe dans une ambiance enjouée propre à l’univers dramatique de la Comédie-Italienne : selon les mots de Trivelin qui insiste sur des conditions de vie policées sur l’île, les maîtres, sans être tués, sont simplement tenus dans l’esclavage jusqu’à une reconnaissance cathartique de leurs travers. C’est ainsi que tout peut en fin de compte rentrer dans l’ordre social éprouvé et que chaque personnage finit par retrouver le statut qui était le sien à Athènes, c’est-à-dire dans la hiérarchie de la société du XVIIIe siècle : le déplacement spatial ne trompe aucun spectateur d’époque quant à la substitution de Paris à la capitale grecque. L’introduction d’Arlequin et du procédé du théâtre dans le théâtre confèrent en même temps à L’Île des esclaves une dimension résolument comique : tourner en ridicule les défauts des maîtres à travers une situation de jeu de rôles fondée avant tout sur la maladresse et sur l’innocence des serviteurs. Mais cette configuration n’empêche pas d’autres lectures de la pièce qui conduisent à ses nouvelles créations scéniques susceptibles d’interroger le texte selon des perspectives variées.

siècle. Et il est vrai qu’elle dénonce bel et bien les abus des maîtres en proie à une vie mondaine effrénée qui fait d’eux de véritables « tyrans » à maints égards. Pour les « corriger », c’est aux valets de leur tendre un miroir (déformant) en prenant leurs habits et en les plaçant à leur tour dans une position de serviteur. Mais comme le goût du XVIIIe pour le jeu veut que cet échange fait à la suite d’un naufrage ne bascule pas dans la violence, tout se passe dans une ambiance enjouée propre à l’univers dramatique de la Comédie-Italienne : selon les mots de Trivelin qui insiste sur des conditions de vie policées sur l’île, les maîtres, sans être tués, sont simplement tenus dans l’esclavage jusqu’à une reconnaissance cathartique de leurs travers. C’est ainsi que tout peut en fin de compte rentrer dans l’ordre social éprouvé et que chaque personnage finit par retrouver le statut qui était le sien à Athènes, c’est-à-dire dans la hiérarchie de la société du XVIIIe siècle : le déplacement spatial ne trompe aucun spectateur d’époque quant à la substitution de Paris à la capitale grecque. L’introduction d’Arlequin et du procédé du théâtre dans le théâtre confèrent en même temps à L’Île des esclaves une dimension résolument comique : tourner en ridicule les défauts des maîtres à travers une situation de jeu de rôles fondée avant tout sur la maladresse et sur l’innocence des serviteurs. Mais cette configuration n’empêche pas d’autres lectures de la pièce qui conduisent à ses nouvelles créations scéniques susceptibles d’interroger le texte selon des perspectives variées.