Les Variations pirandelliennes présentées en ce début de saison au Théâtre Poche-Montparnasse (>) s’emparent de l’œuvre du célèbre dramaturge sicilien Luigi Pirandello en y puisant d’étranges fragments de scène pour interroger les limites de la folie. Cette curieuse création est le fruit de choix dramaturgiques de la metteuse en scène et comédienne Valérie Aubert qui apparaît dans deux rôles aux côtés de Cédric Altadill et Samir Siad.

Les Variations pirandelliennes présentées en ce début de saison au Théâtre Poche-Montparnasse (>) s’emparent de l’œuvre du célèbre dramaturge sicilien Luigi Pirandello en y puisant d’étranges fragments de scène pour interroger les limites de la folie. Cette curieuse création est le fruit de choix dramaturgiques de la metteuse en scène et comédienne Valérie Aubert qui apparaît dans deux rôles aux côtés de Cédric Altadill et Samir Siad.

Connu notamment pour ses Sei personaggi in cerca d’autore, Luigi Pirandello explore dans son œuvre les rapports entre la vérité et la fiction, ceux entre l’identité profonde de l’humain et son apparence superficielle trompeuse. Il met en œuvre des trames narratives propres à plonger ses personnages dans des situations étranges à la limite de l’absurde et du plausible, dans des situations empreintes de dérision qui reposent sur des mystifications quasi existentielles, situations tragi-comiques qui se présentent comme la formidable excroissance d’une imagination inquiète débordante. Les personnages pirandelliens s’appréhendent dès lors comme une transposition dramatique de fantasmes métaphysiques émergeant peu ou prou à un moment donné de notre propre existence. Dans les quatre fragments retenus par Valérie Aubert pour ses Variations, quatre personnages très différents les uns des autres, deux hommes et deux femmes, dévoilent, à la faveur de rencontres fortuites, ce qui rend leur existence quasi insupportable et ce qui interroge ainsi notre rapport à nous-mêmes.

Les quatre personnages principaux en proie à un mal physique, moral ou existentiel, un mal senti comme incurable, représentent des variations sur le thème de la folie ordinaire. Ils se trouvent confrontés à leur propre égarement dans lequel ils semblent enfermés sans remède : un homme joueur imbu de lui-même rattrapé par ses fanfaronnades, une marchande ambulante livrée à un épanchement spontané de ses souffrances au pied du corps de son père défunt, un homme amené à confier son mal-être entraîné par sa maladie incurable à un inconnu rencontré à la terrasse d’un café, enfin une mère sicilienne curieusement non affectée, à la faveur d’un déni insolite, par la mort de son fils revenu pour mourir après une longue absence. Ainsi, quatre personnages certes fantasques et dérisoires ou pour le moins assez singuliers, mais en même temps quatre représentants de cette humanité dont les frustrations conduisent à un profond repli sur soi malgré la facilité de communiquer avec autrui. Que ce repli sur soi soit semi-conscient ou inconscient, Valérie Aubert le porte sur le plateau dans une mise en scène dépouillée qui invite à une méditation grinçante sur les malheurs de la condition humaine.

La scénographie repose sur quelques accessoires et costumes symboliques propres à conférer aux situations arrêtées un certain ancrage socio-historique, tandis que l’absence de décor tend à les transcender et à leur donner une dimension universelle. Seuls les patronymes et le choix fait de chansons italiennes qui scandent la succession des quatre fragments nous rappellent que ceux-ci sont situés en Italie méridionale. La mise en scène oscille dès lors délicatement entre un certain réalisme et une volonté d’abstraction, ce qui aide à garder le cap sur des tensions nées de situations cuisantes et par-là sur des ruptures métaphysiques qui poussent les personnages principaux à vivre à la marge de la normalité bourgeoise. Les trois comédiens, Cédric Altadill, Valérie Aubert et Samir Siad, les incarnent avec une vivacité mordante, parfois avec un peu d’exagération, ou au contraire avec retenue, ce qui permet non seulement de surprendre, voire étonner les spectateurs, mais aussi de jouer avec les limites de la folie ordinaire et ce, sans basculer dans la caricature.

Les Variations pirandelliennes de Valérie Aubert et de la Cie Théâtre en partance est une création originale pour ce qui est la façon dont elle s’approprie l’œuvre du génie sicilien. Elle mérite bien d’être vue et d’apprécier pour ce qu’elle nous renvoie de nous-mêmes ainsi que pour la méditation à laquelle elle nous invite.

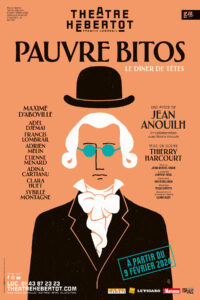

Pauvre Bitos ou le Dîner de têtes est une « pièce grinçante » de Jean Anouilh (1956) que l’on peut considérer comme une brillante farce noire : Thierry Harcourt lui redonne ses lettres de noblesse en la portant sur le plateau du Théâtre Hébertot dans une délectable mise en scène avec Maxime d’Aboville dans le rôle-titre (

Pauvre Bitos ou le Dîner de têtes est une « pièce grinçante » de Jean Anouilh (1956) que l’on peut considérer comme une brillante farce noire : Thierry Harcourt lui redonne ses lettres de noblesse en la portant sur le plateau du Théâtre Hébertot dans une délectable mise en scène avec Maxime d’Aboville dans le rôle-titre (

Considérée comme un des chefs-d’œuvre de l’auteur, devenue un grand classique du XXe siècle, la pièce Les Chaises d’Eugène Ionesco a été nouvellement créée par Thierry Harcourt au Théâtre Lucernaire dans une mise en scène épurée (

Considérée comme un des chefs-d’œuvre de l’auteur, devenue un grand classique du XXe siècle, la pièce Les Chaises d’Eugène Ionesco a été nouvellement créée par Thierry Harcourt au Théâtre Lucernaire dans une mise en scène épurée (

Farces et nouvelles de Tchekhov est un spectacle « divertissant » composé de plusieurs textes écrits par le célèbre auteur russe, spectacle conçu et mis en scène par Pierre Pradinas. Selon les dates indiquées sur le site du théâtre Lucernaire (

Farces et nouvelles de Tchekhov est un spectacle « divertissant » composé de plusieurs textes écrits par le célèbre auteur russe, spectacle conçu et mis en scène par Pierre Pradinas. Selon les dates indiquées sur le site du théâtre Lucernaire (