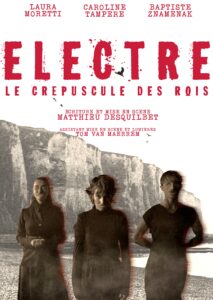

Remarquée au Festival des Hivernales 2022, et programmée au théâtre de l’Essaïon au cours de l’été et de l’automne de la même année (>), Électre ou le Crépuscule des Rois est une création de Matthieu Desquilbet présentée dans une mise en scène épurée de l’auteur. Cette création revient sur l’épisode de l’effroyable matricide de Clytemnestre, tiré de la geste des Atrides, rois d’Argos, et légué à la postérité, entre autres, par les auteurs tragiques grecs. Son originalité tient au nombre restreint d’acteurs enfermés dans un huis-clos terrible qui remet à l’épreuve la valeur d’Électre et Oreste et celle de leur mère à travers des scènes intimes empreintes d’émotions fortes.

Remarquée au Festival des Hivernales 2022, et programmée au théâtre de l’Essaïon au cours de l’été et de l’automne de la même année (>), Électre ou le Crépuscule des Rois est une création de Matthieu Desquilbet présentée dans une mise en scène épurée de l’auteur. Cette création revient sur l’épisode de l’effroyable matricide de Clytemnestre, tiré de la geste des Atrides, rois d’Argos, et légué à la postérité, entre autres, par les auteurs tragiques grecs. Son originalité tient au nombre restreint d’acteurs enfermés dans un huis-clos terrible qui remet à l’épreuve la valeur d’Électre et Oreste et celle de leur mère à travers des scènes intimes empreintes d’émotions fortes.

Les histoires de la geste des Atrides connaissent une inépuisable fortune dramatique au regard de leurs reprises régulières depuis plusieurs siècles, mais aussi compte tenu de leurs nombreuses réécritures faites depuis des siècles également. Le cas d’Électre est à cet égard de loin exemplaire. L’histoire de la vengeance de la mort de son père est racontée dans des tragédies grecques pensées au sein de trilogies le plus souvent perdues. Chacune d’elles, suivant les enjeux socio-culturels orientant le rapport aux liens sacrés propres aux représentations et sensibilités des auteurs, redispose les données du mythe en infléchissant aussi bien sa portée anthropologique que la signification esthétique du sens de tragique qu’elle véhicule. Chaque nouvelle version apparue au cours même de l’Antiquité est révélatrice de ces représentations et de ces sensibilités sans parvenir pour autant à résoudre le problème du matricide intervenu généralement entre le régicide (le meurtre d’Agamemnon par Clytemnestre et Égisthe — 1re partie de la trilogie) et la quête de rémission (celle d’Oreste sombré dans la folie — 3e partie). Chaque époque interroge dans le même temps pour lui-même, en dehors de son ancrage épique, la nature de ce matricide inconcevable en revenant tant sur des causes possibles que sur des conséquences : il s’agit en quelque sorte de le rendre vraisemblable au sens classique du terme, de le repenser en réinventant les mobiles qui auraient pu conduire Oreste à porter le coup mortel à sa mère à l’instigation de sa sœur plus ou moins impliquée dans cet acte humainement impensable. Matthieu Desquilbet s’inscrit sur cette longue liste de recréations d’Électre en en proposant une relecture qui ne manque pas d’originalité.

Sa version d’Électre renvoie d’abord tout un cortège de personnages convoqués dans l’action d’une tragédie régulière en cinq actes pour réunir seuls Électre, Oreste et Clytemnestre dans un huis-clos haletant. Si Égisthe est déjà éliminé, ce que nous apprend Oreste à son entrée sur scène, il s’agit maintenant, pour le frère et sa sœur, de décider du sort de leur mère. Pour peu que la question du matricide soit discutée avant une exécution effective, les auteurs laissent habituellement Oreste diriger sa main contre sa mère de manière (plutôt) involontaire aussitôt après le meurtre d’Égisthe, que celle-ci s’efforce de défendre : dans ces conditions, le matricide est appréhendé comme accidentel et Oreste paraît tant soit peu moins coupable. Or l’extension dramatique du temps entre le meurtre d’Égisthe et celui de Clytemnestre et l’invention des scènes de délibération volontaire qui séparent ces deux temps épiques représentent une manipulation audacieuse dans la mesure où Oreste tue sa mère de façon consciente, en pleine connaissance de cause. La question qui se pose dans ces conditions est de savoir comment rendre une telle relecture acceptable sans verser dans une monstruosité gratuite. Matthieu Desquilbet, en instaurant un subtil dialogue entre les trois personnages tant sur leur vécu que sur leur rapport au pouvoir et à l’histoire, parvient paradoxalement à transformer l’horreur provoquée par le crime en un palpitant frémissement qui débouche sur un matricide déchirant mais non pas horrible.

Et pourtant, les conditions sont réunies pour qu’Électre ou le Crépuscule des Rois suscite l’horreur, ne serait-ce qu’au regard du lieu où l’auteur situe l’action dramatique : une salle de banquet laissée soi-disant intacte, celle où eut lieu le régicide d’Agamemnon et où Électre se retire depuis dix ans, persécutée par Égisthe et Clytemnestre. S’il s’agit d’un lieu hautement symbolique, la scénographie qui le dessine ne l’est pas moins en s’appuyant sur quelques rares éléments de décor : certes, un trône recouvert d’un drap blanc placé au fond, des chaises pliables rangées à cour et également protégées par un drap blanc, un plateau en bois posée sur le devant de la scène et qui servira plus tard de table à un dîner en famille, mais aussi une grande banderole tendue à jardin avec une inscription en grec qui souhaite la bienvenue à Agamemnon attendu autrefois pour célébrer sa victoire et son retour. C’est dans ce lieu de mémoire sanglant qu’Oreste rejoint Électre après le meurtre d’Égisthe, et c’est aussi là que les deux jeunes gens décident de celui de Clytemnestre. Il y a d’emblée quelque chose d’affreusement pétrifiant à l’idée qu’Électre puisse vivoter, en attendant le retour d’Oreste, dans cette salle de banquet abandonnée, où l’écoulement du temps épique semble étonnamment s’être arrêté le temps précisément de résoudre et refermer l’histoire du régicide, comme si le sang versé ne devait ni ne pouvait être effacé sur le lieu même du crime que par un nouveau sacrifice, celui d’une femme reine mère certes coupable et porteuse de lourdes fautes mais non pas gratuitement criminelle.

L’aménagement de l’espace scénique qui repose sur une scénographie épurée confère la primauté au déroulement de l’action. Mais malgré la propension au dépouillement, cet espace scénique, transcendé au lever du rideau par une danse hallucinée d’Électre en salle de banquet où fut tué Agamemnon, ne s’épuise pas de conditionner les rapports de force entre les trois personnages de la pièce. Certes, ceux-ci s’enferment volontairement dans un huis-clos étouffant, irrésistiblement attirés l’un vers l’autre en quête de compromis impossibles, mais ce huis-clos ne représente nullement pour eux un endroit sans issue : les portes restent bel et bien ouvertes et chacun des trois personnages peut à tout moment sortir selon son bon vouloir. Cet enjeu dramatique a une double conséquence sur la tension tragique engendrée par les interactions entre les personnages. La non fermeture de l’espace favorise, d’une part, autant de moments de répit que de moments d’introspection émouvants, où chacun se livre à une méditation existentielle tant pour donner libre cours à l’expression de la souffrance que pour établir un bilan en vue d’une décision à prendre. La mise à l’écart de cet espace où personne d’autre n’entre plus plonge, d’autre part, les trois personnages dans une intimité terrifiante dans laquelle ceux-ci se cherchent en se narguant sans vouloir ni pouvoir s’entendre.

L’atmosphère se trouve dès lors amplement empreinte de terreur tragique dans la mesure où le matricide nourri de propos hostiles peut intervenir à tout moment, et où le spectateur bouleversé le sent venir. Malgré tout, plusieurs scènes terribles, comme celle où Oreste caricature le discours et la posture de Clytemnestre et vice versa, une scène écrite et interprétée avec une virtuosité épatante et qui met à l’épreuve la valeur des deux personnages, ne basculent pas dans la violence. Certes, le ton monte, Oreste se laisse ponctuellement aller à des accès de colère et Électre se traîne le plus souvent convulsivement par terre, mais à aucun moment les personnages qui finissent par faire preuve de retenue n’ont pas vraiment recours à une violence physique prononcée, ce qui augmente encore l’effet de terreur parce que le seuil semble souvent franchi pour que la situation dégénère. Cet équilibre impressionnant et le sentiment de sa fragilité reposent dans le même temps sur le jeu de trois comédiens qui incarnent leurs personnages avec finesse. Caroline Tampere crée une Électre égarée par une longue souffrance, mais qui ne perd pas entièrement l’usage de la raison. Baptiste Znamenak donne à son Oreste un air durement effronté, sans pour autant entièrement contenir, sous cette apparence quasi aliénante, une fragilité juvénile qui se révèle pleinement au moment fatal du matricide accompli dans une sublime étreinte paradoxalement plus émouvante que proprement terrible. Laura Moretti, dans le rôle de Clytemnestre, s’empare de la création de la reine régicide avec élégance tout en la douant d’un austère orgueil aristocratique — même dans un état d’ébriété, sa Clytemnestre s’égare dans la solitude de son plaidoyer avec une certaine noblesse —, mais comme dans le cas d’Oreste, cette allure de façade renferme une profonde souffrance exprimée au travers de discours politiques émaillés d’un cynisme pénétrant.

Électre ou le Crépuscule des Rois nous semble dès lors une création mémorable. Il n’est pas évident de réécrire ce mythe vieux de plus de deux mille ans et repris maintes fois depuis son émergence au cours de l’Antiquité. Matthieu Desquilbet s’acquitte de ce défi avec finesse, accompagné dans cette démarche par trois comédiens dont l’élan et la fougue nous replongent dans un univers terrifiant qui interroge avec acuité notre sens de l’humanité.

Le théâtre de Jean-Luc Lagarce s’empare de la vie des gens ordinaires pour représenter leur quotidien situé dans un hors-temps dramatique. Ses personnages dessinés avec une touche hyperréaliste nous interpellent à travers des tensions qui les hantent sans conduire à une véritable catastrophe tragique au sens classique du terme : il reste quelque chose à régler entre eux, et c’est ce qui les réunit au passage, mais pas inévitablement, sans qu’ils parviennent tout à fait à s’entendre pour trouver un compris. Le théâtre de Jean-Luc Lagarce saisit précisément ces instants délicats qui ébauchent en sourdine une crise profonde : des conversations entamées, juxtaposées par le dramaturge dans leur linéarité, se suivent comme si elles étaient prélevées sur le quotidien des personnages sans nous éclairer entièrement sur les raisons de cette crise susceptible de verser à tout moment dans une catastrophe qui entraîne une rupture définitive. C’est ainsi que des bribes d’un passé évoqué par intermittence s’introduisent dans des échanges sans inscrire pour autant l’action dans un temps historique : tout reste dans un état d’indétermination qui crée un savoureux mystère. Cette indétermination traduit dans le même temps l’échec d’une rationalisation dramatique comme celui d’un arrangement conformiste, rationalisation et arrangement qui sont l’apanage des représentations de la société bourgeoise.

Le théâtre de Jean-Luc Lagarce s’empare de la vie des gens ordinaires pour représenter leur quotidien situé dans un hors-temps dramatique. Ses personnages dessinés avec une touche hyperréaliste nous interpellent à travers des tensions qui les hantent sans conduire à une véritable catastrophe tragique au sens classique du terme : il reste quelque chose à régler entre eux, et c’est ce qui les réunit au passage, mais pas inévitablement, sans qu’ils parviennent tout à fait à s’entendre pour trouver un compris. Le théâtre de Jean-Luc Lagarce saisit précisément ces instants délicats qui ébauchent en sourdine une crise profonde : des conversations entamées, juxtaposées par le dramaturge dans leur linéarité, se suivent comme si elles étaient prélevées sur le quotidien des personnages sans nous éclairer entièrement sur les raisons de cette crise susceptible de verser à tout moment dans une catastrophe qui entraîne une rupture définitive. C’est ainsi que des bribes d’un passé évoqué par intermittence s’introduisent dans des échanges sans inscrire pour autant l’action dans un temps historique : tout reste dans un état d’indétermination qui crée un savoureux mystère. Cette indétermination traduit dans le même temps l’échec d’une rationalisation dramatique comme celui d’un arrangement conformiste, rationalisation et arrangement qui sont l’apanage des représentations de la société bourgeoise.

La Ménagerie de verre, l’une des plus fameuses pièces de

La Ménagerie de verre, l’une des plus fameuses pièces de