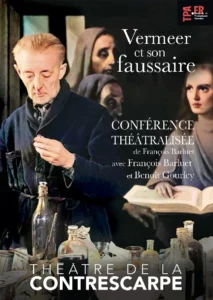

Vermeer et son faussaire est une création conçue et mise en scène par François Barluet, donnée en ce printemps au Théâtre de la Contrescarpe (>). Si le spectacle se présente comme une conférence théâtralisée, il s’agit bel et bien d’une pièce fictive qui convoque sur scène le faussaire Han van Meegeren et un expert en histoire de l’art : ce faisant, ce spectacle repense le rapport au public en supprimant le quatrième mur et en donnant ainsi aux spectateurs l’impression d’assister à une véritable interview avec le peintre-escroc hollandais disparu en 1947.

Vermeer et son faussaire est une création conçue et mise en scène par François Barluet, donnée en ce printemps au Théâtre de la Contrescarpe (>). Si le spectacle se présente comme une conférence théâtralisée, il s’agit bel et bien d’une pièce fictive qui convoque sur scène le faussaire Han van Meegeren et un expert en histoire de l’art : ce faisant, ce spectacle repense le rapport au public en supprimant le quatrième mur et en donnant ainsi aux spectateurs l’impression d’assister à une véritable interview avec le peintre-escroc hollandais disparu en 1947.

Comme ces nombreuses créations qui s’emparent d’un personnage historique connu ou méconnu, pris dans le domaine des arts, des lettres et des sciences, Vermeer et son faussaire revient sur l’histoire « fabuleuse » de Han van Meegeren capable d’imiter le style pictural de Vermeer et de faire passer ses propres peintures pour celles de ce peintre emblématique du siècle d’or néerlandais. Cette démarche de vulgarisation plébiscitée par les spectateurs laisse remonter à la lumière toute une série de chapitres et anecdotes alléchants que renferme l’histoire de l’art. Il y a d’une part Johannes Vermeer qui depuis cent cinquante ans suscite un engouement irrésistible de collectionneurs et experts prêts à payer des sommes astronomiques pour posséder un de ses tableaux. Il y a d’autre part un formidable escroc prêt à répondre à cet engouement stimulé par des effets de mode, ce qui est loin d’être évident quand il s’agit de berner les experts les plus renommés avec des faux inédits du XVIIe siècle. Ce pari est pourtant réussi dans le cas de Han van Meegeren parvenu à refiler un faux Vermeer à Hermann Goering en échange de deux cents tableaux saisis par les nazis dans les musées hollandais. Et il y a enfin des spectateurs curieux qui ont envie de savoir et de se faire raconter des histoires vraies qui à une époque ont fait couler l’encre.

Vermeer et son faussaire adopte une forme peu habituelle pour ce genre de créations reposant généralement sur un récit épique cadre dans lequel s’insèrent des scènes montrant les événements les plus importants de celui qui se dévoile en se racontant : la forme d’une conférence théâtralisée, à ceci près que le spectacle ne tient pas à un entretien libre mais qu’il se trouve bel et bien écrit. Il s’agit de mystifier les spectateurs en leur donnant l’impression que les deux comédiens n’ont pas appris leur rôle et que la conférence représente un moment privilégié pour connaître la vérité sur l’affaire de falsification : à travers une rencontre présentée comme authentique avec Han van Meegeren revenu parmi nous comme si de rien n’était. Cette impression est renforcée par un temps prévu aux questions des spectateurs sollicités à la fin du spectacle. Une tension dialectique, quant à sa nature, se trouve ainsi entraînée par une hésitation constante entre une pièce jouée et une conférence spontanée.

Un effet de perméabilité entre la scène et la salle est favorisé par une scénographie frontale qui brise sans ambiguïté le quatrième mur et invite à un dialogue plus ou moins explicite avec le public : deux chaises placées sur les deux côtés de la scène, une table à cour, celle de l’expert, un grand écran sur lequel sont projetées plusieurs photos, et un chevalet avec deux peintures symboliques, L’Astronome de Vermeer et une création de Han van Meegeren. Les deux comédiens, Benoît Gourley dans le rôle du faussaire et François Barluet dans celui de l’expert, incarnent quant à eux leur personnage avec le plus de naturel possible : tandis que le faussaire nous « parle » avec une nonchalance discrète, signe de son humilité et de son désappointement, l’expert quant à lui a l’air d’être à la fois curieux et quelque peu mordant, parfois embarrassé et maladroit. C’est assez singulier dans la mesure où il semble s’être très bien documenté et avoir préparé les diapos comme si on assistait à une véritable conférence. Le spectacle nous semble ainsi tout à fait convaincant.

Actuellement jouée au Théâtre de l’Opprimé (

Actuellement jouée au Théâtre de l’Opprimé (

Le Bar de l’Oriental est la seconde pièce de théâtre de la plume de Jean-Marie Rouart, romancier et essayiste, membre de l’Académie française. Géraud Bénech s’est chargé de la porter sur les planches du théâtre Montparnasse dans une mise en scène délicate qui évoque avec une grâce singulière l’ambiance de l’Indochine du début des années 50, cadre spatio-temporel où se déroule son action, peu de jours avant l’éclatement de la résistance anti-française à Nord Tonkin (

Le Bar de l’Oriental est la seconde pièce de théâtre de la plume de Jean-Marie Rouart, romancier et essayiste, membre de l’Académie française. Géraud Bénech s’est chargé de la porter sur les planches du théâtre Montparnasse dans une mise en scène délicate qui évoque avec une grâce singulière l’ambiance de l’Indochine du début des années 50, cadre spatio-temporel où se déroule son action, peu de jours avant l’éclatement de la résistance anti-française à Nord Tonkin (

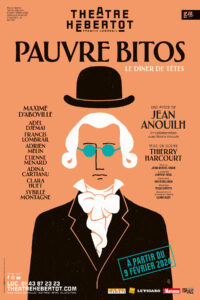

Pauvre Bitos ou le Dîner de têtes est une « pièce grinçante » de Jean Anouilh (1956) que l’on peut considérer comme une brillante farce noire : Thierry Harcourt lui redonne ses lettres de noblesse en la portant sur le plateau du Théâtre Hébertot dans une délectable mise en scène avec Maxime d’Aboville dans le rôle-titre (

Pauvre Bitos ou le Dîner de têtes est une « pièce grinçante » de Jean Anouilh (1956) que l’on peut considérer comme une brillante farce noire : Thierry Harcourt lui redonne ses lettres de noblesse en la portant sur le plateau du Théâtre Hébertot dans une délectable mise en scène avec Maxime d’Aboville dans le rôle-titre (