Le Bar de l’Oriental est la seconde pièce de théâtre de la plume de Jean-Marie Rouart, romancier et essayiste, membre de l’Académie française. Géraud Bénech s’est chargé de la porter sur les planches du théâtre Montparnasse dans une mise en scène délicate qui évoque avec une grâce singulière l’ambiance de l’Indochine du début des années 50, cadre spatio-temporel où se déroule son action, peu de jours avant l’éclatement de la résistance anti-française à Nord Tonkin (>).

Le Bar de l’Oriental est la seconde pièce de théâtre de la plume de Jean-Marie Rouart, romancier et essayiste, membre de l’Académie française. Géraud Bénech s’est chargé de la porter sur les planches du théâtre Montparnasse dans une mise en scène délicate qui évoque avec une grâce singulière l’ambiance de l’Indochine du début des années 50, cadre spatio-temporel où se déroule son action, peu de jours avant l’éclatement de la résistance anti-française à Nord Tonkin (>).

Ce qui évoque l’Indochine d’époque en plus des faits historiques appris en liaison avec la guerre d’indépendance, ce sont en particulier Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras et d’autres écrits où l’écrivaine raconte son enfance et sa première adolescence passées dans cette ancienne colonie française, mais aussi le célèbre film de Régis Wargnier avec Catherine Deneuve. Ces quelques œuvres emblématiques inscrites durablement dans notre patrimoine culturel construisent un certain imaginaire historiquement daté qui nous conduit pourtant à nous représenter, voire à rêver la vie quotidienne en Indochine française, la lutte pour l’indépendance et la décolonisation. C’est dans cet imaginaire que semble puiser Jean-Marie Rouart pour son Bar de l’Oriental qui enferme cinq personnages dans un huis-clos submergé de tensions entraînées par des événements arrivés à Saïgon au Bar de l’Oriental.

Sur le fond de la résistance qui grouille en arrière-plan et qui précipite les personnages dans la catastrophe, Le Bar de l’Oriental n’est pas une pièce politique sur la guerre d’Indochine : c’est l’histoire de cinq personnages réunis à Nord Tonkin, amenés à exprimer de diverses façons tant leur mal-être et pour certains d’entre eux le dépaysement qu’un rapport frustré à la vie en Indochine. Dorothée, une sorte de femme fatale non avouée, concentre tous les regards en menant par le nez trois hommes — un mari plus jeune d’elle, un commissaire et un commandant — qui virevoltent autour d’elle au grand dam de sa sœur cadette à la recherche d’un mariage opportun et par-là d’une porte de sortie. Dorothée est en même temps le seul personnage sincèrement attaché à l’Indochine et à son peuple maltraité par les Occidentaux, pays et peuple qu’elle chérit en les protégeant au péril de sa vie.

Un peu comme dans une tragédie classique, Jean-Marie Rouart situe l’action du Bar de l’Oriental près de la catastrophe, à ce moment critique où les désaccords et les griefs restés plus ou moins en état latent commencent à ressurgir de manière irrémédiable. La vie engourdie des cinq personnages telle que vécue jusqu’alors, renfermée dans une torpeur devenue insoutenable, n’est plus possible non seulement à cause de multiples crispations arrivées d’un coup à saturation, mais aussi à cause d’un conflit belliciste qui inscrit brusquement cette vie dans un temps historique. La tension dialectique est ici entraînée par cette léthargie intenable de faux-semblants et le conflit guerrier qui pousse implicitement chacun des personnages à combattre son indolence.

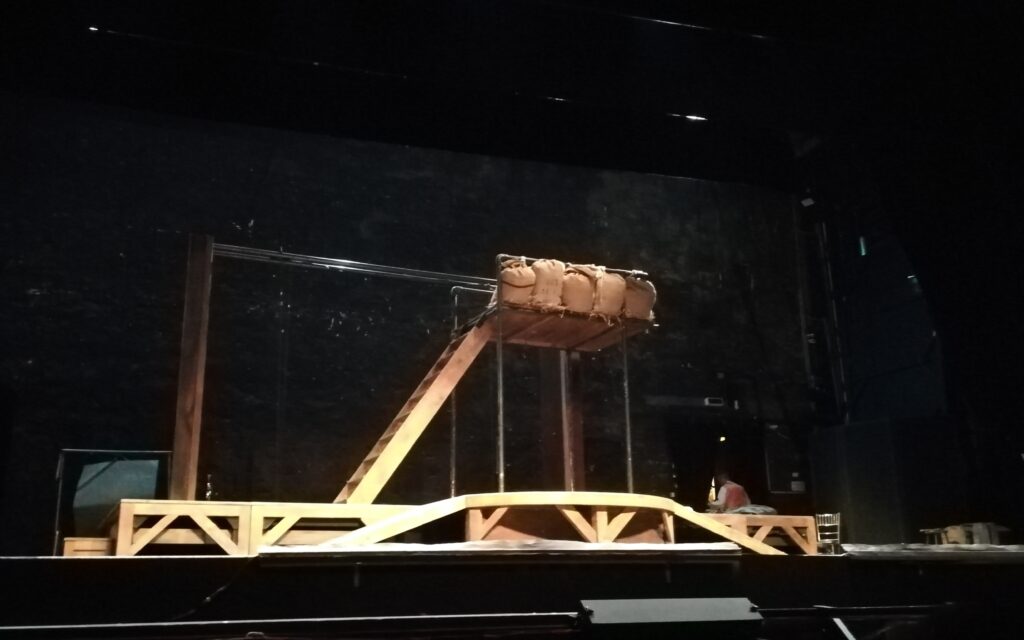

La belle scénographie imaginée par Emmanuel Charles nous transporte avec une pincée de féerie dans l’univers rêvé de l’Indochine française telle qu’immortalisée dans le film de Régis Wargnier. Elle instaure une ambiance amplement évocatrice d’Asie méridionale, maintenue avec constance du début à la fin. Une grande toile de fond représentant un paysage touffu aux accents montagneux donne une impression de profondeur vertigineuse sublimée tant par une légère fumée projetée sur scène tout au long de l’action que par une musique magnétisante de flûte en bambou et le chant des cigales. Ces éléments, en jouant sur les perceptions sensorielles des spectateurs, suggèrent authentiquement une ambiance à la fois étouffante et languissante, propre au climat indochinois aussi bien sur le plan atmosphérique qu’au niveau des représentations culturelles. Que la première partie se déroule dans le salon de Dorothée et son mari, la deuxième dans un parc en plein air et la troisième dans une maison close ne change rien sur cette ambiance générale qui conditionne le rythme lent de l’action, si ce n’est l’empreinte d’effets visuels envoûtants très réussis : de ce point de vue, le dispositif scénographique fonctionne impeccablement pour happer les spectateurs et leur faire ressentir les émois, les ennuis et le malaise existentiel des personnages avec une plus grande intensité.

L’action, quant à elle, semble avancer avec une certaine nonchalance malgré la menace d’une insurrection imminente et malgré des échanges vifs entre les personnages. Un effet de contraste entraîné par une urgence d’agir grandissante et une certaine impuissance se met en place tout en déterminant le rythme en apparence lent d’une action fondée sur l’évitement : le commissaire a beau se démener pour trouver des traces du chef d’insurrection communiste Lofantô, les personnages semblent tout aussi obnubilés par des conflits en grande partie sentimentaux que hantés par des choix impossibles à faire à cause de ce qu’ils dissimulent aux autres. Au fur et à mesure que la fatale enquête progresse avant de déboucher sur un dénouement inattendu, une saisissante fresque sentimentale se dessine ainsi à vif sous les yeux des spectateurs, sans sensiblerie, sans emphase, sans excès de pathos. Les comédiens créent effectivement des personnages bien individualisés en leur donnant des attitudes distinctes qui rendent les tensions entre eux amplement vraisemblables.

Gaëlle Billaut-Danno, dans le rôle de Dorothée, incarne une femme nonchalamment dominante, sûre de ses convictions et de son double jeu avec les autres. La sœur cadette, créée avec élan par Katia Miran, en quête d’elle-même, semble ingénument perdue dans ses sentiments. Cette perte de boussole est encore plus manifeste dans le cas du mari désenchanté incarné avec une fébrilité inquiète par Valentin de Carbonnières. Pierre Deny joue le commandant avec une assurance de chef de guerre empreinte d’une complaisance hautaine, tandis que Pascal Parmentier donne vigoureusement à son commissaire un air à la fois vif et coriace.

Le Bar de l’Oriental à l’affiche au théâtre Montparnasse est une création fascinante : elle nous subjugue par sa scénographie aux effets audio-visuels attrayants qui confèrent à l’action et aux personnages un charme indicible. Cet ensemble harmonieux accueille une histoire captivante.

embrasse l’ensemble de la vie de Saint-Exupéry par le truchement d’une situation de mise en abîme : c’est une histoire familiale qui en déclenche le récit, transformé rapidement en maints tableaux dramatiques entremêlés aux scènes de cette histoire cadre. Celle-ci poursuit un triple objectif : éclairer le mystère sur la passion d’un ancien soldat collaborateur pour Saint-Exupéry, inspirer et transmettre cette passion à un fils qui en veut à mort à son père, mais aussi résoudre le conflit entre eux. Le palpitant « récit » de vie de l’aviateur qui se déroule comme une chasse au trésor séduit de plus en plus le fils, de telle sorte que l’action débouche non seulement sur la réconciliation, mais aussi sur la révélation de plusieurs versions tant soit peu crédibles de la mort de Saint-Exupéry disparu en plein vol au large des côtes de Marseille. Le Mystère de l’aviateur joue donc subtilement sur une tension vibrante entre l’histoire prosaïque d’une famille et la carrière romanesque de Saint-Exupéry. Comme l’annonce le titre, l’action de Saint-Ex à New-York est en revanche centrée sur le seul séjour aux Etats-Unis au tournant des années 1942 et 1943, lorsque « Saint-Ex » s’y retrouve en exil avec sa femme Consuelo et lorsqu’il rédige Le Petit Prince. Cette seconde pièce dont les enjeux esthétiques sont alors différents de la première paraît d’autant plus intime qu’elle dépasse le côté séduisant et sensationnel et qu’elle cherche à saisir la pensée de Saint-Exupéry à un moment charnière de sa vie mouvementée.

embrasse l’ensemble de la vie de Saint-Exupéry par le truchement d’une situation de mise en abîme : c’est une histoire familiale qui en déclenche le récit, transformé rapidement en maints tableaux dramatiques entremêlés aux scènes de cette histoire cadre. Celle-ci poursuit un triple objectif : éclairer le mystère sur la passion d’un ancien soldat collaborateur pour Saint-Exupéry, inspirer et transmettre cette passion à un fils qui en veut à mort à son père, mais aussi résoudre le conflit entre eux. Le palpitant « récit » de vie de l’aviateur qui se déroule comme une chasse au trésor séduit de plus en plus le fils, de telle sorte que l’action débouche non seulement sur la réconciliation, mais aussi sur la révélation de plusieurs versions tant soit peu crédibles de la mort de Saint-Exupéry disparu en plein vol au large des côtes de Marseille. Le Mystère de l’aviateur joue donc subtilement sur une tension vibrante entre l’histoire prosaïque d’une famille et la carrière romanesque de Saint-Exupéry. Comme l’annonce le titre, l’action de Saint-Ex à New-York est en revanche centrée sur le seul séjour aux Etats-Unis au tournant des années 1942 et 1943, lorsque « Saint-Ex » s’y retrouve en exil avec sa femme Consuelo et lorsqu’il rédige Le Petit Prince. Cette seconde pièce dont les enjeux esthétiques sont alors différents de la première paraît d’autant plus intime qu’elle dépasse le côté séduisant et sensationnel et qu’elle cherche à saisir la pensée de Saint-Exupéry à un moment charnière de sa vie mouvementée.

lien avec l’entreprise des philosophes engagés dans l’édition de l’Encyclopédie. Pour peu que Jacques le Fataliste reste une œuvre romanesque, sa dimension dialogique ne semble pas moins favoriser son passage à la scène : il s’agit en effet de raconter l’histoire des amours de Jacques, dès lors que celui-ci veut expliquer à son maître comment il fut blessé au genou et pourquoi sans cette blessure il ne serait jamais tombé amoureux. Mais Jacques n’arrivera jamais vraiment à terminer l’histoire de ses amours parce que d’autres récits s’imbriquent dans le sien sous le sceau d’un narrateur espiègle qui s’amuse copieusement à le retarder tout en tenant un discours subversif sur la façon de (ra)conter. Certains de ces récits font dans le même temps l’objet d’une véritable « mise en scène », comme celui de l’histoire de Mme de La Pommeraye qui relève de l’aubergiste du Grand-Cerf et qui, au regard de sa longueur, représente une importante digression. C’est en s’appuyant sur ces enjeux narratifs que Milan Kundera a pu « transposer » Jacques le Fataliste sur scène sous forme d’une pièce de théâtre qui ne manque pas de sel compte tenu de certains propos un peu trop grivois, introduits au reste dans l’esprit de Diderot qui, lui, se réclame de Montaigne quant à l’utilisation de tous les mots du vocabulaire. On reconnaît aisément dans la conception de l’action dramatique le déroulement de Jacques le Fataliste modernisé selon le projet romanesque mis en œuvre par Diderot lui-même, de telle sorte que Kundera noue avec cet auteur un dialogue métanarratif très subtil par le biais même des deux personnages principaux. Nicolas Briançon, dans sa belle mise en scène, reprend à son compte ce dialogue pour en exploiter élégamment les possibilités scéniques.

lien avec l’entreprise des philosophes engagés dans l’édition de l’Encyclopédie. Pour peu que Jacques le Fataliste reste une œuvre romanesque, sa dimension dialogique ne semble pas moins favoriser son passage à la scène : il s’agit en effet de raconter l’histoire des amours de Jacques, dès lors que celui-ci veut expliquer à son maître comment il fut blessé au genou et pourquoi sans cette blessure il ne serait jamais tombé amoureux. Mais Jacques n’arrivera jamais vraiment à terminer l’histoire de ses amours parce que d’autres récits s’imbriquent dans le sien sous le sceau d’un narrateur espiègle qui s’amuse copieusement à le retarder tout en tenant un discours subversif sur la façon de (ra)conter. Certains de ces récits font dans le même temps l’objet d’une véritable « mise en scène », comme celui de l’histoire de Mme de La Pommeraye qui relève de l’aubergiste du Grand-Cerf et qui, au regard de sa longueur, représente une importante digression. C’est en s’appuyant sur ces enjeux narratifs que Milan Kundera a pu « transposer » Jacques le Fataliste sur scène sous forme d’une pièce de théâtre qui ne manque pas de sel compte tenu de certains propos un peu trop grivois, introduits au reste dans l’esprit de Diderot qui, lui, se réclame de Montaigne quant à l’utilisation de tous les mots du vocabulaire. On reconnaît aisément dans la conception de l’action dramatique le déroulement de Jacques le Fataliste modernisé selon le projet romanesque mis en œuvre par Diderot lui-même, de telle sorte que Kundera noue avec cet auteur un dialogue métanarratif très subtil par le biais même des deux personnages principaux. Nicolas Briançon, dans sa belle mise en scène, reprend à son compte ce dialogue pour en exploiter élégamment les possibilités scéniques.