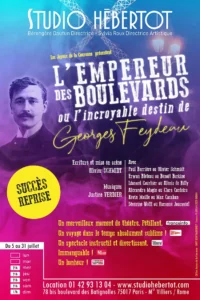

L’Empereur des boulevards ou l’incroyable destin de Georges Feydeau est une pièce d’Olivier Schmidt donnée au Studio Hébertot dans la mise en scène de l’auteur (>). Comme l’indique son titre, elle retrace le parcours hors du commun du célèbre dramaturge de comédies de boulevard du XIXe siècle. Mais tout n’est pas si facile et si brillant qu’il ne paraît dans l’univers hilarant de ses pièces, ce qu’Olivier Schmidt nous montre avec intérêt en nous dévoilant les hauts et les bas de la carrière de Feydeau articulée à sa vie flamboyante.

L’Empereur des boulevards ou l’incroyable destin de Georges Feydeau est une pièce d’Olivier Schmidt donnée au Studio Hébertot dans la mise en scène de l’auteur (>). Comme l’indique son titre, elle retrace le parcours hors du commun du célèbre dramaturge de comédies de boulevard du XIXe siècle. Mais tout n’est pas si facile et si brillant qu’il ne paraît dans l’univers hilarant de ses pièces, ce qu’Olivier Schmidt nous montre avec intérêt en nous dévoilant les hauts et les bas de la carrière de Feydeau articulée à sa vie flamboyante.

Il est certain que le théâtre de Georges Feydeau dégage une certaine idée de légèreté et de superficialité propre aux représentations de la société bourgeoise de la seconde moitié du XIXe siècle : confort matériel et financier, conformisme moral et attachement aux apparences qui caractérisent bel et bien un mode de vie bourgeois, subverti en même temps par une propension plus ou moins ouverte à l’insouciance, à l’inconstance et à l’infidélité. Les personnages de Feydeau se trouvent empêtrés dans des situations embarrassantes entraînées généralement par d’impressionnants imbroglios extraconjugaux. Ce que nous donne à voir le théâtre, le clinquant et l’exquis apparents de ces amours passagers, ne correspond pourtant que partiellement à ce qu’aurait vécu et connu le dramaturge lui-même. Dans ses pièces, en effet, tout finit en quelque sorte par rentrer dans l’ordre : les intrigues amoureuses se nouent aussi bien en se complexifiant qu’elles se dénouent, ce qui n’est possible avec une telle aisance débordant de gaieté que sur scène. Si une recherche effrénée de plaisirs dans le Paris de la Belle-Epoque a inspiré Feydeau dans l’invention, sa vie conjugale en a payé un lourd tribut.

Ce sont précisément ces vicissitudes et tribulations de Feydeau que met en scène la pièce d’Olivier Schmidt. L’Empereur des boulevards s’ouvre symboliquement sur un récit du jeune Georges séduit par les théâtres parisiens en délaissant rapidement la narration pour rebondir sur des scènes bien rythmées qui représentent des moments clés. L’action est fondée sur une tension dialectique entre les aspirations dramatiques et amoureuses de l’homme de théâtre naissant et sa progressive déchéance morale dans la fréquentation de filles comme dans la maladie et l’abandon. C’est bien un envers désolant de cette illustre carrière auquel les spectateurs ne pensent pas quand on leur parle de Feydeau. La pièce d’Olivier Schmidt n’est pour autant nullement moralisatrice. Elle déroule le parcours de Feydeau suivant des accidents de vie marquants pour en donner une image bouleversante. Elle est imprégnée d’une sensibilité tragique qui nous affecte malgré toutes les déconvenues peu louables de ce génie de théâtre, et nous fait d’autant plus intéresser à son ardeur fatale dans les plaisirs de la vie parisienne.

De beaux costumes d’époque et le maquillage se chargent de suggérer le temps historique. La scénographie, quant à elle, situe l’action dans un endroit conventionnel dessiné par un rideau blanc semi-transparent suspendu vers le fond, mais aussi par quelques accessoires symboliques, ce qui permet de promener les personnages sans encombre de lieu en lieu et ce qui favorise les changements rapides. Le metteur en scène nous fait ainsi sortir du salon bourgeois typique des comédies de boulevard non seulement pour renforcer le caractère épique de l’action, mais aussi pour déconstruire l’image que l’on prête au dramaturge au regard des représentations véhiculées par son théâtre. Il le sort de ce cocon prétendument protecteur qui n’est qu’une convention théâtrale et qui donne une vision erronée de la vie : Georges Feydeau se trouve confronté à une multitude de situations délicates, comme il est amené à faire une rencontre fatale, celle de l’ange de la nuit aux apparences de muse qui lui fait payer cher son succès. L’action frôle tant soit peu les dimensions surréalistes propres à transcender le parcours de Feydeau en un « destin incroyable ».

L’action scénique suit un rythme endiablé, sans doute non seulement à l’image des pièces de Feydeau où chaque hésitation et chaque maladresse entraînent des rebondissements fâcheux, mais aussi à l’image de son époque réputée pour sa nonchalance frénétique. Elle nous plonge efficacement dans cet univers à la fois pittoresque et redoutable en regard de tous les pièges tendus au jeune auteur de théâtre par un Paris aussi brillant par son goût d’éclatantes carrières que sordide par ses mauvaises fréquentations. Une fois fait le choix de consacrer sa vie au théâtre, une fois embarqué sur ce bateau insubmersible de belles promesses et d’amères déceptions, Feydeau ne connaîtra plus de répit : constamment sollicité par les uns et les autres, par le public, par ses adversaires, par des femmes et des amis, mais aussi et surtout par sa propre femme, ainsi souvent en proie à des questionnements existentiels quant à la poursuite de son parcours d’homme de théâtre. Le déroulement rapide est par ailleurs soutenu par un accompagnement musical qui accentue le caractère pittoresque ou poignant de certaines scènes, ainsi que par plusieurs chansons qui dépeignent avec un certain goût pour le cliché l’ambiance de l’époque représentée. Les comédiens, quant à eux, créent avec conviction des personnages types reconnaissables grâce à des traits saillants bien mis en valeurs, à l’exception notable de Georges Feydeau qui paraît le plus individualisé et qui se détache de l’ensemble par l’accent mis sur l’expression sensible de ses doutes.

L’Empereur des boulevards nous captive rapidement pour nous donner à voir en raccourci le parcours extraordinaire de Georges Feydeau, devenu pour cette fois-ci lui-même personnage de théâtre, mis à nu en quelque sorte pour se raconter aux spectateurs à travers la brillante écriture d’Olivier Schmidt.

Eurydice est une pièce dite « noire » de Jean Anouilh créée pour la première fois en 1942 au Théâtre de l’Atelier : boudée aujourd’hui comme presque tout le théâtre de ce dramaturge du XXe siècle, elle s’est relevée de ses cendres dans une très belle création d’Emmanuel Gaury donnée au Théâtre de Poche-Montparnasse début juin et programmée pour la nouvelle saison (

Eurydice est une pièce dite « noire » de Jean Anouilh créée pour la première fois en 1942 au Théâtre de l’Atelier : boudée aujourd’hui comme presque tout le théâtre de ce dramaturge du XXe siècle, elle s’est relevée de ses cendres dans une très belle création d’Emmanuel Gaury donnée au Théâtre de Poche-Montparnasse début juin et programmée pour la nouvelle saison (

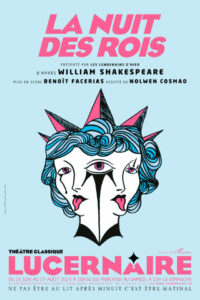

La Nuit des Rois est une comédie baroque de Shakespeare, maintes fois jouée dans des créations extrêmement variées : la Cie Les Lendemains d’Hier en donne une version écourtée dans une réécriture originale mise en scène par Benoît Facerias, donnée du 21 juin au 27 août au Théâtre Lucernaire (

La Nuit des Rois est une comédie baroque de Shakespeare, maintes fois jouée dans des créations extrêmement variées : la Cie Les Lendemains d’Hier en donne une version écourtée dans une réécriture originale mise en scène par Benoît Facerias, donnée du 21 juin au 27 août au Théâtre Lucernaire (

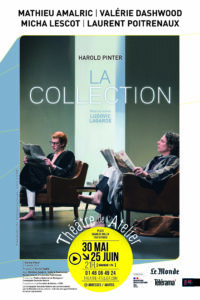

La Collection est une pièce de Harold Pinter mise en scène par Ludovic Lagarde, ensemble avec L’Amant, une autre pièce du même auteur : si la première a été créée au Théâtre National de Bretagne, la seconde est née dans le même décor au Théâtre de l’Atelier (

La Collection est une pièce de Harold Pinter mise en scène par Ludovic Lagarde, ensemble avec L’Amant, une autre pièce du même auteur : si la première a été créée au Théâtre National de Bretagne, la seconde est née dans le même décor au Théâtre de l’Atelier (

Rembrandt sous l’escalier est une nouvelle pièce de l’écrivaine et dramaturge Barbara Lecompte, présentée au Théâtre de l’Essaïon (

Rembrandt sous l’escalier est une nouvelle pièce de l’écrivaine et dramaturge Barbara Lecompte, présentée au Théâtre de l’Essaïon (