Les Mains sales est une pièce polémique de Jean-Paul Sartre sur l’engagement d’un certain type d’intellectuels. Si elle date de 1948, elle n’a rien perdu de son actualité au regard des interrogations qu’elle soulève. Généralement peu jouée, elle a été créée en 2018 par la Cie du Cerf-Volant dans une mise en scène classique mais puissante de Jules Lecointe (>). Après bien des péripéties liées à la crise sanitaire, cette création remarquable s’est trouvée remise à l’affiche au Théâtre Douze pour y être jouée durant le mois de mars (>).

Si les écrits de Sartre ne suscitent plus aujourd’hui le même engouement qu’ils ont connu à l’époque de leur parution, ses pièces, parfois rapidement considérées comme faisant partie du théâtre à thèses, ne cessent pas pour autant de questionner avec acuité notre rapport au monde. Par-delà leur ancrage historique et idéologique dans la pensée sartrienne, comme par-delà une certaine tendance implicite à servir d’instruments de « vulgarisation » à cette pensée, leurs histoires posent, sur le plan purement humain, des questions existentielles universelles auxquelles le spectateur ne peut pas rester insensible et ce, d’autant plus qu’elles interrogent beaucoup plus à travers des moments de crise qu’elles ne fournissent des réponses toutes faites. Aucune pièce de Sartre ne donne de clé pour déchiffrer le monde : elles campent les personnages dans des situations inextricables pour examiner les possibles et les limites de leurs actes aussi bien dans un rapport à soi-même qu’à la société à laquelle ils appartiennent de quelque manière. Dans le cas des Mains sales, il s’agit ainsi de confronter l’idéalisme d’un jeune intellectuel bourgeois à la portée de son engagement politique au sein d’un parti révolutionnaire éprouvé par des partis opposés pour l’amener à se partager le pouvoir. Jules Lecointe s’empare de cette histoire poignante avec efficacité en faisant résonner la puissance des propos ressortis de situations insoutenables.

La scénographie transpose les spectateurs dans une époque vaguement historique, celle de la Seconde Guerre mondiale, sans surcharger la représentation de détails superflus. Les costumes et les décors se contentent de faire quelques clins d’œil implicites à cet arrière-plan politique à la manière du texte qui place les événements narratifs au cœur des luttes menées entre les conservateurs au pouvoir et les anarchistes tenus à l’écart, luttes conditionnées par la victoire attendue du parti soviétique. Mais ce n’est pas cela qu’il s’agit de résoudre, c’est de considérer le meurtre commis par Hugo deux ans plus tôt pour éliminer Hoederer ouvert à un compromis précipité avec les conservateurs. C’est à travers un récit rétrospectif que l’action se déplace soudain en 1943 pour réévaluer les convictions de Hugo fraîchement sorti de prison et sa possible « récupération » par le parti révolutionnaire. Hugo n’est cependant pas un simple anarchiste prêt à tout entreprendre coûte que coûte : c’est tout d’abord un intellectuel qui s’empêtre dans un combat d’idées mené sur fond de luttes de classe hors de tout pragmatisme politique. La mise en scène de Jules Lecointe donne précisément primauté au déroulement de ce combat intérieur propre à un personnage bouleversé non seulement par l’accomplissement de son acte, mais aussi par son possible réengagement dans le parti. Elle donne ainsi tout son poids à la résonance humaine d’un drame existentiel vécu par le jeune anarchiste en manque de confiance.

Si Hugo sorti de prison entre sur scène par la salle pour rejoindre Olga dans son appartement (1945), le gros de l’action se déroule dans la maison d’Hoederer (1943). Pour faciliter de tels changements spatio-temporels — salon d’Olga, chambre de Hugo et de sa femme Jessica chez Hoederer, bureau de celui-ci, salon d’Olga —, la scénographe Pauline Phan a imaginé des panneaux mobiles, certains occultants/ d’autres à fenêtres, que les comédiens redisposent rapidement eux-mêmes en créant de nouveaux espaces symboliques ou en recréant le cas échéant les mêmes. Un lit double et un bureau complètent ensuite cette scénographie pragmatique qui suggère plus les lieux avec une touche réaliste qu’elle ne cherche à les reproduire de manière naturaliste. L’ensemble scénique paraît très efficace : il favorise la mise en œuvre d’une action fluide, déroulée avec souplesse et sans aucun temps mort. Si la semi-obscurité dans laquelle se trouve plongée la scène confère à cette action une tonalité grave et sombre, elle la transcende dans le même temps en la présentant à l’attention des spectateurs comme la vision fantastique d’une crise existentielle suspendue entre la fiction narrative et la réalité théâtrale qui la reconstitue authentiquement. Cet effet est d’autant plus intense que tout ce qui se passe chez Hoederer représente une transposition théâtrale du récit entamé par Hugo dans le salon d’Olga et qui doit in extremis décider de son sort.

Cinq comédiens, trois femmes et deux hommes, créent tous les personnages de la pièce en endossant, pour certains, plusieurs rôles secondaires ou épisodiques. Celui de Louis, le chef des anarchistes, et les deux gardes d’Hoederer sont curieusement, mais sans que cela ne gêne, incarnés par les comédiennes. En plus du rôle de l’un des deux gardes, le personnage d’Olga revient à Léa Marie-Saint Germain qui lui donne un air inquiet et nerveux tout en laissant planer un doute sur son amour pour Hugo. Cette répartition judicieuse réserve ensuite les trois rôles principaux à un trio de comédiens tout à fait convaincants : Bastien Spiteri (Hugo), Aïda Hamri (sa femme Jessica) et Noé Pflieger (Hoederer).

L’aspect juvénile de ce dernier surprend sans doute dans la mesure où on s’attend à ce que le rôle d’Hoederer soit interprété par un comédien plus âgé plus à même d’incarner un chef de parti désavoué. Noé Pflieger infléchit la création de ce personnage à travers son indéniable charme qui attire naturellement Jessica dans ses bras, mais aussi en effaçant un contraste générationnel qui l’opposait à Hugo. Ce qui oppose désormais les deux anarchistes ne relève ainsi plus que de leurs expériences et de leur vision politique : si le premier occupe un poste de premier plan en manipulant avec assurance les fils du pouvoir, le second paraît d’autant plus fragile qu’il se retrouve confronté à un rival posé qui ne lui en impose plus que par sa seule prestance. Hugo de Bastien Spiteri paraît dès lors plus sombre et plus impulsif face à l’aisance joviale d’Hoederer. Sa posture délicatement mal assurée qui traduit le louvoiement de Hugo entre la volonté d’agir et l’impuissance de passer à l’acte correspond au reste bien à l’idée que l’on se fait de ces jeunes bourgeois séduits par des idées de gauche et prêts à trahir le clan familial sous l’effet d’une ardeur romanesque. Aïda Hamri paraît subtilement joueuse dans le rôle d’une épouse potiche transformée in extremis en une véritable femme fatale qui compromet la détermination de Hugo et la signification de son acte meurtrier.

C’est un réel plaisir de redécouvrir Les Mains sales de Sartre dans la mise en scène de Jules Lecointe qui dirige ses jeunes comédiens avec assurance : leur fraîcheur déclinée à l’aspect classique de l’appareil scénographique confère à l’action et à son propos quelque chose de charnel qui confond finement la métaphysique d’un combat d’idées avec un drame passionnel refoulé au fond de l’âme du jeune Hugo. C’est tout aussi entraînant et passionnant qu’astucieux et subtil.

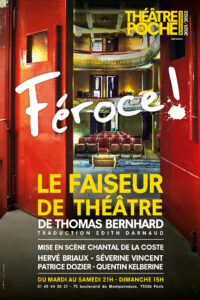

Mais l’action intègre également des scènes de théâtre dans le théâtre en rapport avec la création de la pièce de Bruscon : il s’agit notamment de répétitions faites avec la fille et le fils, copieusement humiliés par ce père cynique dont la rancœur se manifeste ici de la sorte conformément à ses propos misogynes et méprisants énoncés dans sa quête de l’absolu. Comme dans sa confrontation avec l’hôtelier, Bruscon d’Hervé Briaux garde le même sang-froid qui donne à son personnage une portée retentissante, alors que Séverine Vincent et Quentin Kelberine interprètent les deux enfants sans avoir l’air d’en souffrir. Le Faiseur de théâtre nous laisse ainsi pénétrer dans un univers féroce imprégné de tout type de préjugés et clichés prononcés sans gêne pour éprouver des valeurs négatives qui alimentent la propension de la bourgeoisie au mépris et à l’élitisme : « Seul un être cultivé est un être humain », déclarera Bruscon pour finir par constater que lui et sa famille ne jouent que pour s’améliorer et non pas pour « cette racaille de la campagne ». Si l’action et l’univers du Faiseur de théâtre paraissent à maints égards paradoxaux, ils restent pour autant parfaitement cohérents dans la mesure où ils tendent, sans aucune pitié, un miroir déformant aux archétypes de pensées de la bourgeoisie triomphante. L’équilibre obtenu entre la férocité du portrait dressé et sa représentation raffinée produit un puissant effet de sidération.

Mais l’action intègre également des scènes de théâtre dans le théâtre en rapport avec la création de la pièce de Bruscon : il s’agit notamment de répétitions faites avec la fille et le fils, copieusement humiliés par ce père cynique dont la rancœur se manifeste ici de la sorte conformément à ses propos misogynes et méprisants énoncés dans sa quête de l’absolu. Comme dans sa confrontation avec l’hôtelier, Bruscon d’Hervé Briaux garde le même sang-froid qui donne à son personnage une portée retentissante, alors que Séverine Vincent et Quentin Kelberine interprètent les deux enfants sans avoir l’air d’en souffrir. Le Faiseur de théâtre nous laisse ainsi pénétrer dans un univers féroce imprégné de tout type de préjugés et clichés prononcés sans gêne pour éprouver des valeurs négatives qui alimentent la propension de la bourgeoisie au mépris et à l’élitisme : « Seul un être cultivé est un être humain », déclarera Bruscon pour finir par constater que lui et sa famille ne jouent que pour s’améliorer et non pas pour « cette racaille de la campagne ». Si l’action et l’univers du Faiseur de théâtre paraissent à maints égards paradoxaux, ils restent pour autant parfaitement cohérents dans la mesure où ils tendent, sans aucune pitié, un miroir déformant aux archétypes de pensées de la bourgeoisie triomphante. L’équilibre obtenu entre la férocité du portrait dressé et sa représentation raffinée produit un puissant effet de sidération.