Un train pour Milan est une création originale de François Feroleto, présentée pour la première fois au Festival d’Avignon en 2020, donnée actuellement au Théâtre de la Huchette (>). Ce spectacle intime nous livre un récit poignant d’un prisonnier calabrais, inspiré à la fois de la vie de François Feroleto et de nouvelles de Dino Buzzati.

Un train pour Milan est une création originale de François Feroleto, présentée pour la première fois au Festival d’Avignon en 2020, donnée actuellement au Théâtre de la Huchette (>). Ce spectacle intime nous livre un récit poignant d’un prisonnier calabrais, inspiré à la fois de la vie de François Feroleto et de nouvelles de Dino Buzzati.

Les textes littéraires nous affectent par leur incontestable pouvoir de séduction d’autant plus grandissant pour certains d’entre eux qu’ils ne cessent de nous parler de nous-mêmes, de faire ressortir des réminiscences enfouies au plus profond de notre âme et de nous renvoyer par-là à nos origines éclatées. D’autres textes se trouvent intimement liés à notre trajectoire personnelle bouleversée parce qu’ils réactivent en nous de nouveaux univers sublimés dans notre imagination par l’insoutenable volonté de vivre. La littérature peut nous pousser à dépasser ce délicieux stade de mélancolie de la lecture et susciter en nous le désir de nous raconter à notre tour. C’est de cette rencontre de désirs, de souvenirs, de vicissitudes et de quêtes de soi que semblent surgir le texte et le spectacle de François Feroleto Un train pour Milan : se raconter soi-même à travers un parcours fantastique composé et recomposé d’extraits réécrits puisés dans l’œuvre de son auteur de prédilection.

Un train pour Milan est tout d’abord un récit imaginaire qu’un prisonnier calabrais condamné à perpétuité adresse à son fils, récit fait le temps de paraître face à la foule amenée à trancher sur son éventuelle sortie de prison selon une vieille coutume. C’est ainsi que Marcello attendant dans sa cellule se lance dans une narration empreinte de nostalgie et d’émotion qui nous conduit au fin fond de sa Calabre appauvrie qu’il a dû troquer pour Milan en quête de jours meilleurs. Son histoire en apparence tout à fait banale est pourtant celle des milliers de calabrais obligés de s’exiler après la Seconde Guerre mondiale pour trouver un travail ailleurs que par chez eux. Elle nous raconte avec finesse leur déchirement existentiel entraîné par d’insurmontables disparités entre le Nord et le Sud malgré l’ascension sociale réussie de plusieurs d’entre eux. C’est dans ce récit en partie autobiographique que s’imbriquent furtivement des extraits de nouvelles de Dino Buzzati, ce qui lui confère furieusement une dimension poétique et une certaine portée universelle, et ce qui provoque in fine d’étonnants effets de reconnaissance, source de nombreuses tensions.

La scénographie nous laisse pénétrer dans la cellule où Marcello se trouve incarcéré depuis plus de douze ans et où il attend avec angoisse sa comparution devant la foule. Un simple banc noir est placé devant une sorte de grille. Cette grille qui s’ouvre çà et là comme une fenêtre est encastrée dans un cadre muni de battants qui se déplient et replient en modifiant l’aspect du décor pour suggérer les lieux évoqués par Marcello au cours de son récit. C’est grâce à un battant vert-jaune dont le relief semble figurer la flore calabraise que le prisonnier nous amène par exemple jusque chez lui dans les années de sa jeunesse marquée par d’émouvants souvenirs familiaux et relevée par une chanson traditionnelle. L’action est ainsi scandée par ces incursions faites hors de la prison non seulement pour redynamiser son déroulement scénique, mais aussi pour souligner avec une plus grande poésie la condition ambiguë du prisonnier. Cette poésie émane d’autre part d’un subtil éclairage fondé sur d’ingénieuses colorations très suggestives, comme cette sublime scène où la voix de Michel Bouquet, une fois Marcello assoupi sur son banc, évoque la vie d’une microfaune présente dans un jardin. Des sons et bandes sonores minutieusement choisis accompagnent en plus le récit de Marcello qu’ils transcendent avec l’éclairage dans un spectacle saisissant.

François Feroleto s’empare de la création de son personnage avec un équilibre délicat en lui prêtant une posture et des gestes bien mesurés qui traduisent certes la souffrance morale et le déchirement existentiel de Marcello, mais il s’y emploie sans aucun excès de pathos et sans aucun frétillement superflu. Sa voix rauque souligne avec conviction le long emprisonnement et l’inévitable déchéance physique du personnage, sans pour autant que François Feroleto mette l’accent sur le délabrement. Il crée ainsi un vibrant anti-héros quasi aéré en proie aux interrogations inquiétantes soulevées à la fois par l’attente de la présentation à la foule et par le récit de souvenirs métamorphosé peu à peu en une sorte de confession. Il nous séduit dès le lever du rideau tout en nous transportant avec efficacité dans un univers mi-réel mi-fantastique émergeant de cette mise en voix sensible ainsi que de nombreux suspens créés au gré des épisodes narrés et transposés symboliquement sur le plateau.

Un train pour Milan de François Feroleto, à l’affiche au Théâtre de la Huchette, est un spectacle captivant tant par le récit bouleversant de Marcello mêlé à plusieurs extraits tirés de nouvelles de Dino Buzzati que par de frappants effets de lumière et de fond sonore qui jalonnent sa mise en scène.

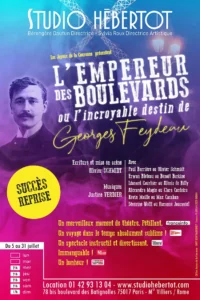

L’Empereur des boulevards ou l’incroyable destin de Georges Feydeau est une pièce d’Olivier Schmidt donnée au Studio Hébertot dans la mise en scène de l’auteur (

L’Empereur des boulevards ou l’incroyable destin de Georges Feydeau est une pièce d’Olivier Schmidt donnée au Studio Hébertot dans la mise en scène de l’auteur (

Rembrandt sous l’escalier est une nouvelle pièce de l’écrivaine et dramaturge Barbara Lecompte, présentée au Théâtre de l’Essaïon (

Rembrandt sous l’escalier est une nouvelle pièce de l’écrivaine et dramaturge Barbara Lecompte, présentée au Théâtre de l’Essaïon (

Pourquoi Camille ? est une pièce de Philippe Bluteau créée en novembre 2021 et reprise en 2022 au Théâtre Pixel dans une mise en scène émouvante de Manon Glauninger, remise à l’affiche à la Comédie-Nation (

Pourquoi Camille ? est une pièce de Philippe Bluteau créée en novembre 2021 et reprise en 2022 au Théâtre Pixel dans une mise en scène émouvante de Manon Glauninger, remise à l’affiche à la Comédie-Nation ( La Maladie de la Famille M (La malattia della famiglia M) est une pièce du dramaturge italien Fausto Paravidino créée pour la première fois en France en 2011 dans une mise en scène de l’auteur au Théâtre du Vieux-Colombier de la Comédie-Française (

La Maladie de la Famille M (La malattia della famiglia M) est une pièce du dramaturge italien Fausto Paravidino créée pour la première fois en France en 2011 dans une mise en scène de l’auteur au Théâtre du Vieux-Colombier de la Comédie-Française (