Ce monde pourra-t-il changer un jour ? est une pièce de Lucas Andrieu présentée dans une mise en scène émouvante de l’auteur au Théâtre de la Contrescarpe (>). Elle aborde avec perspicacité un sujet délicat qui porte sur le rapport d’un individu tant à ses origines découvertes et vécues avec effarement qu’à l’époque contemporaine dans laquelle celui-ci a du mal à se construire. Lucas Andrieu a confié le rôle de la narratrice Clara à Sandra Duca qui s’empare de la création de sa pièce avec une ferveur poignante.

Ce monde pourra-t-il changer un jour ? s’inscrit dans une réflexion quasi anthropologique menée sur la formation d’un individu fatalement ballotté dans un monde fracturé qu’il subit avant d’oser devenir acteur de son destin. Clara demande d’entrée de jeu aux spectateurs « ce qui nous fait changer », puis s’interroge sur le destin d’Adolf Hitler, sur le destin du bébé Hitler devenu un monstre par la force des événements, ainsi que sur ce qu’aurait été le monde d’avant et d’aujourd’hui, si Hitler avait par exemple été admis à l’Académie des Beaux-Arts de Vienne, et s’il avait été devenu un peintre célèbre. À l’en croire, c’est une question de rencontres fortuites qui entraînent des frustrations durables et engagent ainsi l’individu dans une voie inéluctable vers son émancipation qui peut avoir des conséquences désastreuses, comme le montre précisément le cas de Hitler. S’il est impossible de dénicher un point de bascule précis pour déterminer les causes susceptibles de conduire à l’émergence d’une fracture personnelle irréversible, des interrogations demeurent toujours tant dans le cas de ceux qui ont influé sur l’Histoire du monde que dans le cas de ceux qui en font partie anonymement. Lucas Andrieu, quant à lui, explore de plus près les interrogations existentielles de ces « gens simples » tirés de la vie de tous les jours : ainsi Clara, en quête d’identité, poussée à prendre une décision radicale pour reprendre en main son destin, comme le fit autrefois la grand-mère Rosina qu’elle s’invente pour nous en raconter l’histoire.

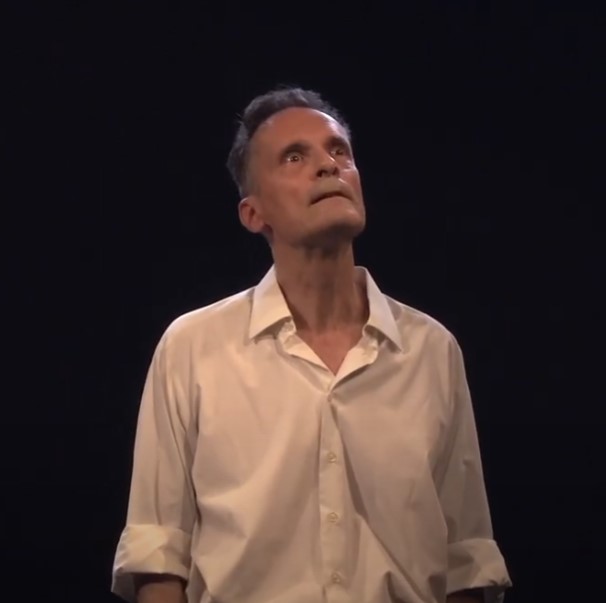

Ce monde pourra-t-il changer un jour ? de Lucas Andrieu © Fabienne Rappeneau

La dramaturgie de Ce monde pourra-t-il changer un jour ? est fondée sur la mise en voix d’un double récit de vie à valeur de témoignage qui établit un curieux parallèle entre le présent de Clara et l’histoire de Rosina née en 1904 en Italie. L’action instaure dès lors un rapport dynamique entre la situation bloquée de la narratrice et le récit épique de la prétendue grand-mère éprouvée par des événements de la Grande-Histoire tels que le fascisme italien et le collaborationnisme qui ravage le Sud de la France lors de la Seconde-Guerre mondiale. La fracture intime de Clara repose d’emblée sur le conformisme bourgeois de sa famille : comme ses parents l’ont empêchée de devenir danseuse pour l’obliger à faire des études qu’elle n’aime pas, elle se trouve à 25 ans en échec, et fait le deuil de « son premier regret d’enfant », celui de ne pas avoir pu essayer de réaliser son rêve, peu importe qu’elle y soit parvenue ou non.

Mais il y a eu pire, il y a eu cette découverte effarante liée à ses origines qui engage son identité : c’est pour ça qu’en parallèle elle s’approprie anxieusement l’histoire de Rosina forcée de fuir son Italie natale et de s’installer en France pour échapper aux persécutions des milices mussoliniennes. Rosina est en réalité la grand-mère de Lucas Andrieu hanté par son histoire que le dramaturge prête ainsi à un personnage fictif. Clara s’en empare non seulement pour voir dans ce destin brisé un modèle sublimé par les récits de sa famille, mais aussi pour y puiser l’énergie nécessaire à son émancipation. La petite et la grande Histoire se mêlent ainsi douloureusement à la fiction en interrogeant notre rapport à ces récits de vie des « gens simples » dont le destin nous séduit et qu’on aurait aimé côtoyer dans la vraie vie.

La scène représente un lieu abstrait, rempli de caisses en bois de tailles différentes qui évoquent une situation transitoire : certes, celle de Clara en proie à un désarroi existentiel entraîné par la découverte d’un épisode douloureux de son passé qui constitue pour elle un point de bascule, mais aussi celle de Rosina en fuite qui revient à nous à travers son récit mouvementé. C’est dans ce cadre spatio-temporel instable que Sandra Duca incarne la jeune fille déboussolée et, à travers elle, le personnage de la courageuse grand-mère.

La jeune comédienne distingue les deux personnages non seulement grâce à plusieurs robes différentes, mais aussi grâce à des postures nuancées et des inflexions prononcées de sa voix. Si la création de la jeune fille l’amène à adopter une contenance à la fois décontractée et véhémente pour dénoncer des méfaits cuisants de notre époque, elle crée le personnage de la grand-mère par la mise en voix expressive de récits-témoignages mêlés de dialogues, ce qui la conduit précisément à faire des voix pour laisser entendre plusieurs personnages en même temps. Dans une adresse directe faite aux spectateurs, Sandra Duca met ainsi en vie un personnage fictif qui introduit dans son témoignage celui tiré de la vie réelle, celui qui nous parle par la voix de Clara et qui reste paradoxalement cantonné aux artifices de la scène, comme si ce repassage par la fiction devait faire ressurgir l’histoire de Rosina avec une plus grande intensité. Et il est vrai que cet enchâssement la transcende en tendant un étrange miroir déformant aux souffrances de Clara.

Ce monde pourra-t-il changer un jour ? de Lucas Andrieu fait partie de ces créations qui nous affectent par la force du récit et du témoignage portés sur scène avec émotion : la performance de Sandra Duca leur confère une puissance déchirante qui nous magnétise tant par la teneur polémique des propos que par la prestance vigoureuse de la jeune comédienne.