Jacques et son maître est tiré d’un récit romanesque de Denis Diderot, connu sous le nom de Jacques le Fataliste. Milan Kundera l’a autrefois librement repris pour le transformer en une pièce de théâtre et pour rendre par-là hommage à « Diderot en trois actes ». C’est Nicolas Briançon qui la met nouvellement en scène au Théâtre de Montparnasse (>).

Décrié par la critique littéraire du XIXe siècle, remis à l’honneur au cours du XXe, le XVIIIe siècle ne cesse de nourrir notre imaginaire à travers des interrogations philosophiques et esthétiques qu’il souleva à son époque. C’est d’autant plus le cas de l’œuvre inclassable de Denis Diderot et, en particulier, de son Jacques le Fataliste considéré par certains critiques modernes comme un « anti-roman », que le nom de cet auteur emblématique ne fut longtemps évoqué qu’en  lien avec l’entreprise des philosophes engagés dans l’édition de l’Encyclopédie. Pour peu que Jacques le Fataliste reste une œuvre romanesque, sa dimension dialogique ne semble pas moins favoriser son passage à la scène : il s’agit en effet de raconter l’histoire des amours de Jacques, dès lors que celui-ci veut expliquer à son maître comment il fut blessé au genou et pourquoi sans cette blessure il ne serait jamais tombé amoureux. Mais Jacques n’arrivera jamais vraiment à terminer l’histoire de ses amours parce que d’autres récits s’imbriquent dans le sien sous le sceau d’un narrateur espiègle qui s’amuse copieusement à le retarder tout en tenant un discours subversif sur la façon de (ra)conter. Certains de ces récits font dans le même temps l’objet d’une véritable « mise en scène », comme celui de l’histoire de Mme de La Pommeraye qui relève de l’aubergiste du Grand-Cerf et qui, au regard de sa longueur, représente une importante digression. C’est en s’appuyant sur ces enjeux narratifs que Milan Kundera a pu « transposer » Jacques le Fataliste sur scène sous forme d’une pièce de théâtre qui ne manque pas de sel compte tenu de certains propos un peu trop grivois, introduits au reste dans l’esprit de Diderot qui, lui, se réclame de Montaigne quant à l’utilisation de tous les mots du vocabulaire. On reconnaît aisément dans la conception de l’action dramatique le déroulement de Jacques le Fataliste modernisé selon le projet romanesque mis en œuvre par Diderot lui-même, de telle sorte que Kundera noue avec cet auteur un dialogue métanarratif très subtil par le biais même des deux personnages principaux. Nicolas Briançon, dans sa belle mise en scène, reprend à son compte ce dialogue pour en exploiter élégamment les possibilités scéniques.

lien avec l’entreprise des philosophes engagés dans l’édition de l’Encyclopédie. Pour peu que Jacques le Fataliste reste une œuvre romanesque, sa dimension dialogique ne semble pas moins favoriser son passage à la scène : il s’agit en effet de raconter l’histoire des amours de Jacques, dès lors que celui-ci veut expliquer à son maître comment il fut blessé au genou et pourquoi sans cette blessure il ne serait jamais tombé amoureux. Mais Jacques n’arrivera jamais vraiment à terminer l’histoire de ses amours parce que d’autres récits s’imbriquent dans le sien sous le sceau d’un narrateur espiègle qui s’amuse copieusement à le retarder tout en tenant un discours subversif sur la façon de (ra)conter. Certains de ces récits font dans le même temps l’objet d’une véritable « mise en scène », comme celui de l’histoire de Mme de La Pommeraye qui relève de l’aubergiste du Grand-Cerf et qui, au regard de sa longueur, représente une importante digression. C’est en s’appuyant sur ces enjeux narratifs que Milan Kundera a pu « transposer » Jacques le Fataliste sur scène sous forme d’une pièce de théâtre qui ne manque pas de sel compte tenu de certains propos un peu trop grivois, introduits au reste dans l’esprit de Diderot qui, lui, se réclame de Montaigne quant à l’utilisation de tous les mots du vocabulaire. On reconnaît aisément dans la conception de l’action dramatique le déroulement de Jacques le Fataliste modernisé selon le projet romanesque mis en œuvre par Diderot lui-même, de telle sorte que Kundera noue avec cet auteur un dialogue métanarratif très subtil par le biais même des deux personnages principaux. Nicolas Briançon, dans sa belle mise en scène, reprend à son compte ce dialogue pour en exploiter élégamment les possibilités scéniques.

La scénographie s’appuie avec mesure sur des références discrètes faites à nos représentations du XVIIIe siècle, notamment grâce aux costumes dont sont habillés Jacques et le maître et certains personnages. Nicolas Briançon, dans le rôle de Jacques, porte une culotte brune et un justaucorps bleu turquoise mis négligemment par-dessus une tunique grise. Stéphane Hillel, dans le rôle du maître, quant à lui, est vêtu avec plus de raffinement eu égard à son rang social : sa culotte crème, son gilet orange brodé qui recouvre une chemise blanche, son justaucorps brun, et tout arrangé avec soin contrairement à un certain air négligé de Jacques, sont ces marques visibles qui distinguent les deux personnages sur le plan social, comme c’était l’usage au XVIIIe siècle. Le jeu et la posture des deux comédiens brouillent toutefois cette hiérarchie sociale intouchable au siècle de Louis XIV, remise progressivement en cause à l’époque de Louis XV. Jacques de Nicolas Briançon est loin de faire partie de ces valets naïfs parlant un patois et malmenés par leur maître, même s’il peut se faire gronder ou recevoir un coup. Le comédien crée un personnage alerte, plein de verve, avec le sens de la repartie, parfois à la limite de l’insolence, jamais en manque d’expédients et toujours prêt à se relever, et ce, malgré la teneur sceptique d’un leitmotiv qui traduit un certain malaise de ce duo inséparable que Jacques forme avec le maître : « Est-ce qu’on sait où l’on va ? » Stéphane Hillel, lui, donne à ce maître l’image d’un personnage en manque d’assurance et en perte de repères, ce que signale textuellement l’absence de nom. S’il sait verbalement se prévaloir de sa position et remettre Jacques à sa place, le maître n’a pas cet air distingué qui en impose aux autres, mais plutôt celui d’un homme hésitant et quelque peu limité. Stéphane Hillel entre dans la peau de ce personnage problématique en soulignant avec justesse une certaine idée de dévalorisation de la noblesse ancestrale. Les costumes des personnages principaux et les postures adoptées par les comédiens reproduisent ainsi des clichés qui évoquent en filigrane un XVIIIe siècle pittoresque, marqué par une forte tendance au jeu et à la subversion.

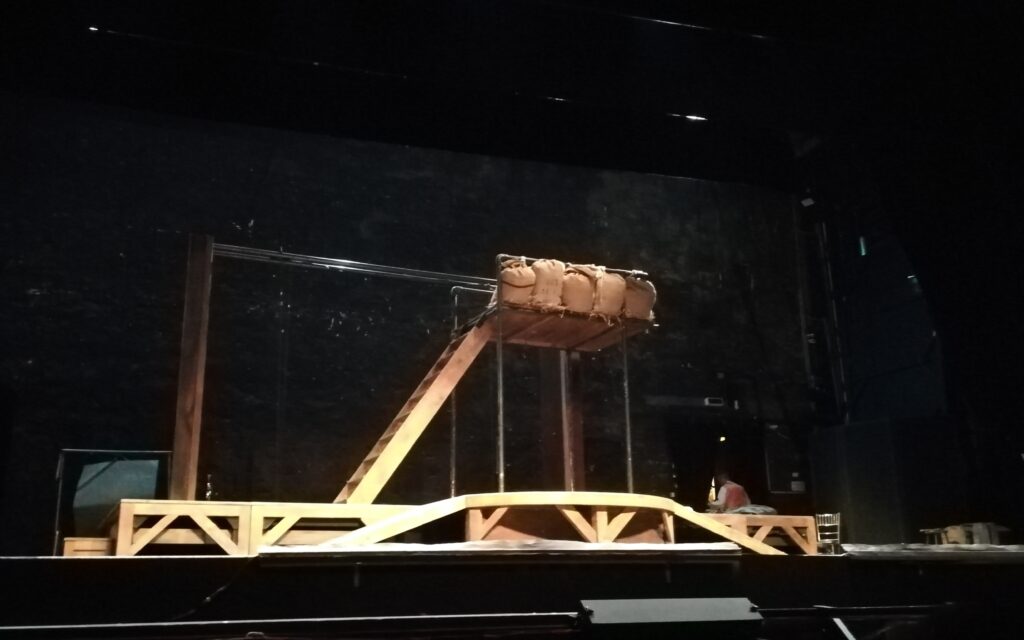

L’espace scénique, en revanche, est entièrement dépouillé de tout ancrage spatio-temporel, allant peut-être jusqu’à surprendre par son austérité spartiate. Le fond et les côtés nus ne laissent voir que les murs noirs de la scène sans aucun décor particulier. Juste au milieu se trouve ostensiblement dressé un étrange plateau en bois surmonté, dans le carré droit, d’un étage auquel on accède par un escalier comme à un lit mezzanine et dont le devant est pourvu de plusieurs sacs en toile de jute. Cet aménagement frappe au premier abord, dès lors que le rideau se lève, et dès lors que Jacques et le maître entrent sur scène côté jardin en occupant dans un premier temps le seul espace de premier plan resté vide. C’est le récit des amours de Jacques qui introduit d’autres personnages sur le plateau en bois. C’est en effet là que sont littéralement « représentés » les épisodes galants relatés par Jacques ainsi que les récits qui l’interrompent, à commencer par ceux du dépucelage aux accents grivois et de la tromperie essuyée par le maître de la part d’une certaine Agathe. C’est de cette manière que le metteur en scène résout la situation complexe posée par la mise en abîme instaurée dans l’œuvre originelle de Jacques le Fataliste et reprise dans Jacques et son maître, à ceci près que la scène permet d’accentuer les tensions existant entre la situation cadre du récit des amours de Jacques et celle d’autres personnages qui viennent l’illustrer ou l’interrompre tout en superposant dans l’action scénique plusieurs niveaux narratifs et spatio-temporels. Le déroulement de l’action scénique permet précisément de montrer comment la fiction théâtrale construit une fiction théâtrale dans la mesure où les personnages de la situation cadre pénètrent sans gêne dans un espace-temps en décalage avec elle et où ils changent d’identité selon les besoins de la mise en scène. On comprend dès lors l’austérité de la scénographie pensée de la sorte pour mettre à nu les rouages d’un récit à faire et d’une pièce à jouer.

Jacques, le premier, devient le personnage de son propre récit du dépucelage, lorsqu’il en laisse le maître devenir un spectateur privilégié et qu’il s’auto-incarne dans le rôle de lui-même. Il en va de même pour l’histoire centrale de Mme de La Pommeraye dont l’enchâssement dans la situation cadre semble d’autant plus complexe qu’il convoque le concours de plusieurs comédiens et qu’il amène sur scène chant et musique. La place importante qu’occupe cette histoire au sein de l’œuvre devient manifeste sur scène non seulement au regard de sa longueur, mais aussi à travers « l’envahissement » de tout l’espace scénique, même des parties réservées à la situation cadre. Mais l’aubergiste, tout d’abord, doit l’imposer au maître au grand dam de Jacques. Ce faisant, elle finit par incarner elle-même la marquise animée par un ressentiment tenace contre son ancien amant et par faire un va-et-vient incessant entre son rôle d’aubergiste et celui de Mme de La Pommeraye. Impatient et excédé, Jacques intervient dans le « récit » représenté sur le plateau en bois tout en prenant la place du marquis des Arcis de l’histoire de Mme de La Pommeraye pour la terminer enfin dans un dénouement moral. Si le maître n’est pas content d’un tel dénouement, il demande aussitôt à Jacques de le renier. C’est ainsi que la mise en abîme place les personnages fictifs de premier plan dans le rôle des spectateurs tout en suscitant des commentaires non seulement moraux, mais aussi esthétiques et littéraires. Tout tient cependant la route sans mener à aucune confusion. Lisa Martino, dans les rôles de l’aubergiste et de Mme de La Pommeraye, distingue aisément les deux personnages grâce à des changements de voix et des gestes symboliques tout en étant habillée d’une même robe vermeille. La mise en scène de Nicolas Briançon et le jeu des comédiens réussissent donc sans problème à dérouler une action métathéâtrale dans une transparence étonnante et à la présenter avec une légèreté subversive sans aucune lourdeur doctrinaire. Comme Kundera voulait rendre hommage à Diderot, Nicolas Briançon qui excelle dans le rôle de Jacques rend hommage, dans sa création virtuose, à ces deux auteurs incontournables de la littérature française.

Dans le même temps, un rapport singulier se construit peu à peu entre les spectateurs dans la salle et la fiction donnée à voir sur scène, dans la mesure où la situation cadre tend à déjouer sa propre fictionnalité au profit d’une illusion de réalité. C’est que Jacques et le maître ne cessent de renvoyer à leur statut de personnages de fiction à travers un discours métalittéraire amplement ironique. Par exemple, le maître déclare qu’il n’y a pas de chevaux et qu’il doit se reposer sur ses pieds précisément parce qu’ils sont sur scène : s’il est ainsi condamné à paraître « pauvre », il ne manque pas de se demander si « c’est bien inventé ». Transposés dans une pièce de théâtre et par-là sur un plateau dont les dimensions sont limitées, Jacques et le maître se sentent à l’étroit contrairement à leurs originaux romanesques qui ne connaissent pas de telles frontières. Ils peuvent dès lors s’interroger sur l’incongruité de la réécriture : « Qui est-ce qui s’est permis de nous réécrire ? », et de questionner ironiquement la légitimité d’une telle entreprise littéraire. Nicolas Briançon et Stéphane Hillel servent à cet égard la réécriture de Kundera avec une telle conviction dans leur jeu que leur identité de comédiens tend à se fondre dans celle des personnages qu’ils incarnent. Si l’on sait que ce qui se passe sur le plateau en bois n’est que du théâtre, la situation cadre de Jacques et du maître se confond avec la réalité en raison de ce retour constant des allusions métalittéraires, mais aussi parce qu’à un moment donné le maître à la recherche de son Jacques ne manque pas de traverser l’orchestre avant de le retrouver sur scène.

La mise en scène de Jacques et son maître présentée par Nicolas Briançon au Théâtre de Montparnasse nous paraît donc plus qu’un hommage rendu à Diderot et à Kundera en trois actes : c’est une véritable fête que se donne le théâtre lui-même en jouant à cœur joie avec ses propres codes.