La pièce en un acte Les Acteurs de bonne foi est l’une des dernières comédies de Marivaux. Elle est actuellement donnée, dans une mise en scène pittoresque de Romain Chesnel et Caroline de Touchet, au festival d’été du Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare situé au Bois de Boulogne (>).

Rarement représentée sur scène, la pièce Les Acteurs de bonne foi n’est pas très connue du grand public. Elle ressemble au premier abord à ces pièces métathéâtrales qui suscitent une certaine méfiance en raison de la lourdeur qui peut leur être reprochée. Mais celle de Marivaux n’est rien d’autre qu’une comédie conçue à l’aune d’une situation comique qui invite les personnages à éprouver leurs sentiments ou à se divertir. Dans le théâtre de Marivaux, tout est en effet une question de jeu et de (dis)simulation qui doivent conduire les personnages à connaître le cœur de ceux qu’ils aiment ou parfois même à en savoir un peu plus sur leurs propres dispositions sentimentales. Dans la plus classique parmi les comédies de Marivaux Le Jeu de l’amour et du hasard, les maîtres et les valets échangent secrètement leurs rôles dans cette perspective : connaître ceux qui leur sont destinés avant de souscrire au mariage arrêté par leur père. Pour Monsieur Orgon et son fils au courant de cette stratégie amoureuse, le double échange devient une source de divertissement. Dans Les Acteurs de bonne foi, Merlin dirige la répétition d’une comédie improvisée pour amuser Mme Hamelin à l’occasion du mariage de son neveu : ce faisant, il imagine une histoire d’amours croisées entre lui et une soubrette, Colette, fiancée avec Blaise, alors que lui-même sort avec Lisette. Comme ses acteurs de fortune ne sont pas rompus aux galanteries mondaines d’une aristocratie débridée, leur « bonne foi » les trahit à tout moment au grand dam de Merlin, incapable de les amener à feindre et à prendre de la distance par rapport à leurs véritables sentiments. Dans un second temps, Mme Hamelin veut « se venger » de Mme Argante qui, peu disposée au théâtre, met fin au spectacle préparé par Merlin à cause d’une violente dispute : elle fait semblant de vouloir marier son neveu Ergaste avec une certaine Araminte au lieu d’Angélique, fille de Mme Argante. Les Acteurs de bonne foi introduisent ainsi dans l’action le procédé du théâtre dans le théâtre en en proposant une variation dans une seule perspective comique. La pièce, malgré ladouble mise en abîme qui la structure, est parfois considérée comme métathéâtrale parce que la critique universitaire du XXe siècle a voulu y voir une réflexion dramaturgique de Marivaux sur sa pratique. Les Acteurs de bonne foi représentent toutefois une délicieuse petite comédie dont l’objectif poursuivi est d’amuser les spectateurs à travers une double situation de jeu mise en œuvre par deux personnages pour s’amuser eux-mêmes et ce, non sans une certaine dose de malice intrigante.

La transposition de l’action des Acteurs de bonne foi dans le cadre végétal du Théâtre de Verdure confère à la mise en scène un aspect ludique et folâtre qui relève des représentations stéréotypées du XVIIIe siècle de l’époque de la Marquise de Pompadour, propres aux salons aristocratiques raffolant de théâtres de société. La scène entourée d’arbres, d’arbustes et de plantes vertes évoque d’emblée cette aristocratie oisive qui s’adonne au jeu dans maints tableaux de Boucher, à ceci près que le milieu social des Acteurs de bonne foi est celui d’une bourgeoisie ascendante, tant soit peu complaisante aux amusements mondains de la noblesse. Le plateau en gravier, délimité à la rampe par un petit mur en pierre, dispose de plusieurs entrées en forme de sentiers et même d’une grotte protégée par une grille. Les comédiens qui paraissent sur scène ressemblent ainsi de loin à ces personnages de tableau, sortis de nulle part, en train de se délasser lors d’une promenade faite dans une clairière ou un bosquet, lieux topiques pour les histoires galantes ou les jeux mondains dans la peinture du XVIIIe siècle. Les rayons d’un soleil de fin d’après-midi qui commence à se coucher sur le Bois de Boulogne teintent enfin les feuilles et les costumes de couleurs chaudes, ce qui plonge la scène dans cette mélancolie doucement rêveuse qui se dégage des tableaux de Watteau peints sur le thème du pèlerinage à l’île de Cythère. La représentation des Acteurs de bonne foi donnée dans ce cadre végétal s’empreint alors d’une coloration pittoresque tout en faisant basculer la pièce de Marivaux dans une atemporalité picturale.

Le déroulement de l’action déborde toutefois la scène et son cadre végétal séparés du public par un déblai réservé aux installations techniques. Les comédiens qui pénètrent dans l’espace des spectateurs brisent plusieurs fois l’illusion d’une boîte magique fermée sur elle-même en retissant avec eux un rapport ambigu. Merlin, après une entrée spectaculaire au son d’un extrait des Quattro stagioni, présente tout d’abord ses trois comédiens en les laissant montrer leurs talents : si Lisette récite, sur un ton drôlement grave, quelques vers tirés de Roméo et Juliette et de Phèdre, Blaise fait une pantomime bouffonne et Colette chante une chanson à boire populaire. Merlin explique ensuite, de manière explicite, le canevas des amours croisées entre lui et les trois personnages en sollicitant l’assistance de trois spectateurs. Il incite enfin ses trois comédiens de fortune à faire quelques exercices de théâtre pour les entraîner à l’expression des sentiments tels que la joie ou la peur, exploitant pendant ce temps tout l’espace théâtral. Il se positionne comme un véritable enchanteur qui aspire à diriger non seulement ses comédiens recrutés parmi les serviteurs de Mme Hamelin mais qui veut aussi contrôler le rapport établi entre le public et la représentation. Les trois scénettes bouffonnes ajoutées au texte de Marivaux constituent en même temps une ouverture à la fois théâtralisée et détournée dans l’univers hautement dramatique des Acteurs de bonne foi, univers alors suspendu entre une fantaisie comique et une réalité théâtrale. La situation s’avère paradoxale dans la mesure où les personnages se jouent une farce tout en la donnant aux spectateurs grâce à un jeu explicitement théâtralisé. Ceux-ci se retrouvent ainsi bel et bien pris dans un curieux entre-deux subrepticement amené par les deux metteurs en scène à travers plusieurs choix explicités par la suite. Si la boîte magique semble se refermer après une ouverture enjouée, c’est le seul regard rétrospectif qui permet d’énoncer un tel constat : durant la représentation, la séparation demeure incertaine : pour preuve, cette entrée spectaculaire de Mme Argante par le fond de la salle et la dispersion de la troupe dans des buissons au fond de la scène.

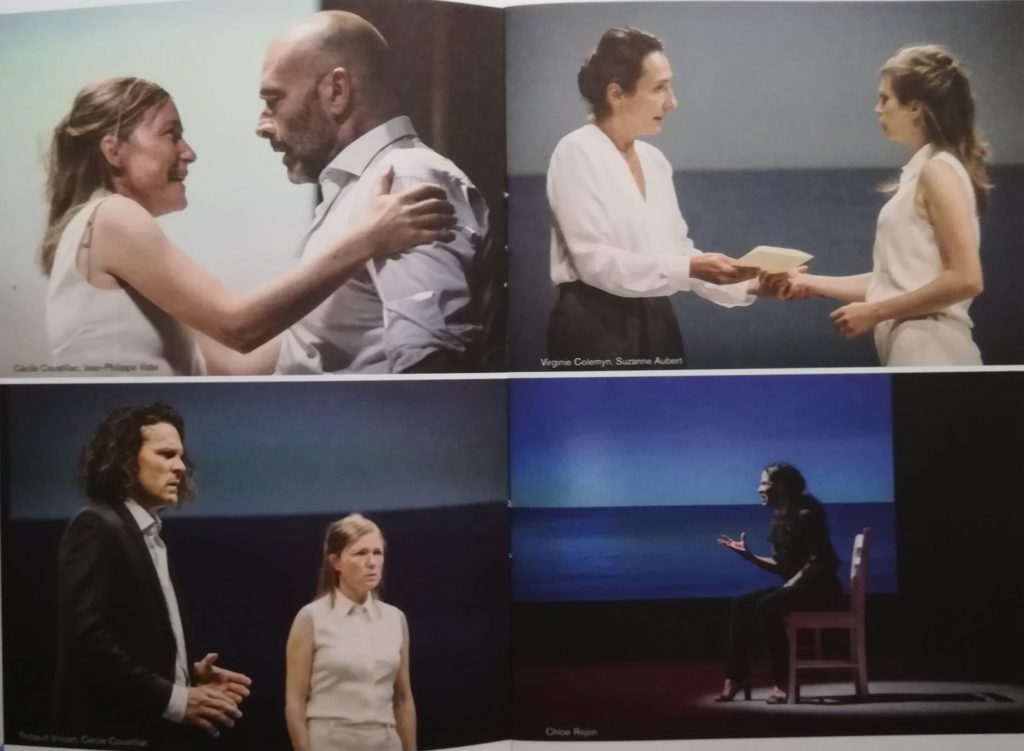

Les costumes rapprochent les personnages du quotidien des spectateurs tout en jouant discrètement sur les distinctions sociales entre les valets et les maîtres. Si les premiers portent des habits plus légers ou plus ordinaires, les seconds sont habillés de vêtements relevés d’une certaine touche d’élégance sans aucune prétention, pour autant, à imiter la manière de se parer au XVIIIe siècle. Lisette et Colette portent par exemple de souples robes d’été, alors que celles de Mmes Argante et Hamelin diffèrent par les coupes, les couleurs et les matériaux utilisés : la seconde est vêtue d’une robe courte bleu marine en dentelle, la première d’une longue robe bleu turquoise en satin, accompagnée d’une écharpe d’été qui recouvre ses bras. Nicolas Drai, dans les rôles d’Ergaste et de Blaise, quant à lui, change de costume non seulement pour différencier les deux personnages, mais aussi pour marquer leur appartenance sociale : à Ergaste revient ainsi symboliquement une veste bleue, à Blaise une chemise à carreaux rose. Le costume de Merlin prédispose le personnage à un rôle spécifique : une chemise et un nœud papillon noirs, rehaussés d’une veste et d’un pantalon violets, lui confèrent, tant au niveau du contraste des couleurs que sur le plan vestimentaire proprement dit, une certaine solennité festive. Habillés de cette façon, les personnages semblent visuellement situer l’action dans une époque vaguement contemporaine. Or, tous les comédiens ont le visage recouvert d’un fard blanc selon les codes de jeu propres au XVIIIe siècle : s’il s’agit certes d’un clin d’œil adressé à l’époque historique de Marivaux, ce choix symbolique rappelle également aux spectateurs la double réalité théâtrale, celle des comédiens en train de jouer et de se jouer une comédie. Les gestes légèrement apprêtés de Damien Bennetot dans le rôle de Merlin donnent délicatement l’impression enjouée d’une théâtralité exacerbée qui, en fin de compte, resitue l’action dans une fantaisie comique déroulée dans un cadre pittoresque. La façon de parler paysan ― des r roulés et une prononciation populaire en particulier ― chez Blaise et Colette, mais aussi des rires drôlement forcés et le ton de gravité de Mme Argante, tous ces éléments contribuent à confondre la situation des personnages avec la double réalité théâtrale.

La confusion des personnages dans leur propre jeu de théâtre, comédie orchestrée par Merlin et farce imaginée par Mme Hamelin, est révélatrice d’une certaine cruauté dont est réputé le théâtre de Marivaux depuis les travaux de Patrice Chéreau. C’est aujourd’hui une manière convenue de mettre l’accent sur cet aspect selon les intentions dramaturgiques arrêtées et de plonger ainsi la mise en scène dans une atmosphère sombre. Cette propension malicieuse à la cruauté se lit même dans la mise en scène de Romain Chesnel et Caroline de Touchet. Merlin et Mme Hamelin souhaitent se divertir aux dépens de leurs proches tout en sachant qu’ils les feront souffrir, c’est ce que laisse explicitement entendre le texte même. Ce qui change d’une mise en scène à l’autre, c’est le dosage dans la monstration de ce plaisir de manipuler les autres pour s’en donner une comédie. Si Damien Bennetot dans le rôle de Merlin utilise avec modération la volonté de puissance de son personnage, il ne s’empêche pas de faire voir, à travers quelques clins d’œil ou apartés espiègles, le plaisir qu’il prend à « torturer » ses comédiens de fortune en proie à leurs propres contradictions. Le désir de Merlin de répondre aux vœux de Mme Hamelin et l’ambiguïté de son statut limitent cependant ce plaisir pris au spectacle de souffrance à un jeu ludique, d’autant plus que ses comédiens échappent à son contrôle. En revanche, Marguerite Kloeckner dans le rôle de Mme Hamelin ne cache pas son désir de voir souffrir Mme Argante : ses regards complices avec Araminte confèrent à ses mouvements et gestes fermes face à Mme Argante, prête à tout faire pour préserver le mariage de sa fille avec Ergaste, quelque chose de diabolique qui trahit, aux yeux des spectateurs, sa détermination à se venger. La mise en scène de Romain Chesnel et Caroline de Touchet n’exacerbe cependant pas davantage ces sentiments négatifs restés en suspens : elle les suggère plus qu’elle ne les appuie à travers l’accent mis sur un jeu théâtralisé. Les comédiens ont su les doser tout en laissant planer un doute sur la véritable nature de leurs personnages.

Si le théâtre de Marivaux déborde d’une finesse sentimentale et dramatique délicate à manier, Romain Chesnel et Caroline de Touchet ont réussi à l’exploiter subtilement dans leur mise en scène des Acteurs de bonne foi : jouée dans le cadre végétal du Théâtre de Verdure, elle véhicule des représentations qui évoquent étonnamment l’esprit enjoué du XVIIIe siècle théâtral. Ils sont servis dans cette entreprise par les comédiens qui excellent dans leur rôle, parfois même double, et qui jouent même quand il pleut.