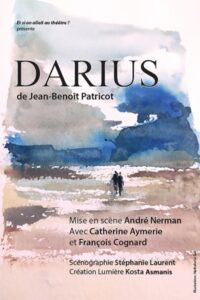

Darius, à l’affiche au Théâtre de l’Essaïon, est une pièce de Jean-Benoît Patricot présentée dans une mise en scène émouvante d’André Nerman (>). Cette pièce retrace l’histoire d’une rencontre fabuleuse entre un parfumeur artisanal et la mère d’un enfant handicapé qui lui prête le nom. La mise en abîme entraînée par le caractère épistolaire de l’action dramatique et le jeu des comédiens atténuent cependant sa tonalité pathétique. L’équilibre délicat ainsi obtenu subjugue les spectateurs séduits.

Darius, à l’affiche au Théâtre de l’Essaïon, est une pièce de Jean-Benoît Patricot présentée dans une mise en scène émouvante d’André Nerman (>). Cette pièce retrace l’histoire d’une rencontre fabuleuse entre un parfumeur artisanal et la mère d’un enfant handicapé qui lui prête le nom. La mise en abîme entraînée par le caractère épistolaire de l’action dramatique et le jeu des comédiens atténuent cependant sa tonalité pathétique. L’équilibre délicat ainsi obtenu subjugue les spectateurs séduits.

Si la pièce de Jean-Benoît Patricot s’intitule bel et bien Darius, Darius atteint d’une maladie dégénérative ne paraîtra jamais sur la scène : son histoire fait l’objet d’échanges tendus entamés par sa mère Claire en quête de moyens susceptibles de l’aider à se remémorer des moments de bonheur, ce qui ne va pas de soi dans le cas d’un adolescent sourd et aveugle, cloué en plus dans un fauteuil roulant. Le seul moyen qui s’impose semble reposer sur une stimulation olfactive suggestive à l’aide de parfums originaux qui lui rappellent ces moments de bonheur connus autrefois lors des voyages entrepris à travers les quatre coins de l’Europe. Darius replace ainsi au centre d’intérêt l’idée d’un certain bien-être spirituel des personnes handicapées, mais la pièce de Jean-Benoît Patricot est loin d’être une pièce engagée qui porte des revendications sociales : son action tient au récit d’une recherche proustienne de fragrances subtiles, sans se cantonner à l’histoire de l’enfant meurtri à l’origine de cette entreprise olfactive qui implique et affecte les deux personnages présents de la pièce.

La facture dramaturgique de Darius est aussi étrange et frappante que peu habituelle pour un texte destiné à la scène : un échange épistolaire suppose en effet une certaine distance entre personnages, alors que le théâtre réunit ceux-ci dans un même lieu. Claire, chercheuse au CNRS, vit à Paris, séparée de son mari mais aussi de son fils Darius placé désormais dans un centre de soins, tandis que Paul, veuf, ayant tout abandonné après la mort de sa femme, est un parfumeur installé en Provence. Leurs deux rencontres représentées symboliquement font par ailleurs, elles aussi, l’objet d’une correspondance effervescente. Toutes les interactions sont dès lors exclusivement épistolaires, ou électroniques en cas de communication par mails. Ce qui n’est pas moins problématique pour le théâtre, c’est également la production et la réception, habituellement silencieuses, des missives échangées. Ce ne sont en fin de compte que de faux problèmes, non pas tant parce que le théâtre contemporain est capable de les contourner sans incommoder les spectateurs, mais parce que les choix dramaturgiques opérés conditionnent l’effet produit en sélectionnant avec précision les faits mis en récit et en remodelant en même temps les émotions évoquées par l’épistolier avec du recul et en fonction du destinataire.

La scénographie et l’action scénique reposent dès lors sur la mise en vie plus que conventionnelle et invraisemblable d’une histoire fragmentée constituée de correspondances privées. Ce qui est singulier et ce qui pousse à l’extrême le caractère artificiel du théâtre paraît paradoxalement étonnamment naturel. Sur scène, deux bureaux, flanqués de chaises, séparés par une étroite ruelle, sont simplement posés côte à côte. Le regard des comédiens se trouve par-là curieusement le plus souvent dirigé vers les spectateurs, ce qui les rapproche les uns des autres dans une communion bouleversante tout en accentuant la distance géographique entre les personnages qui s’envoient des lettres à cette époque même où les nouvelles technologies ont fait disparaître ce moyen de communication ancien. Non pas que l’usage de ces technologies soit banni, puisque chacun des deux bureaux dispose d’un ordinateur portable en plus d’être décoré de plusieurs accessoires symboliques — un cadre photo pour Claire et des flacons de parfum pour Paul —, mais leur usage restreint et la place accordée à celui de la lettre participent de cette longue série de paradoxes inscrits dans la mise en scène de Darius.

Les deux comédiens, Catherine Aymerie et François Cognard, insufflent à l’histoire de Darius cette vie éthérée qui le fait vivre à travers les récits poignants des deux personnages créés avec entrain. La mise en voix des lettres à laquelle les deux comédiens se laissent aller avec aisance se traduit par l’adoption de postures animées qui reflètent des dispositions sentimentales connues grâce à l’activité scripturaire. Claire, délicatement incarnée par Catherine Aymerie, n’apparaît jamais dans la posture d’une mère éplorée brisée par l’état de santé d’un enfant mourant : la comédienne s’empare au contraire de sa création en nous rendant amplement sensibles à l’enthousiasme de cette mère dévouée qui cherche à apaiser autant que possible la souffrance de Darius ; aux moments les plus éprouvants mêmes — le récit du voyage à Amsterdam ou celui de la mort de Darius —, Catherine Aymerie conserve une allure élégante, touchante et attachante, favorisée en l’occurrence par la distance temporelle entre l’événement vécu et son récit. François Cognard, de son côté, crée un Paul émotif et colérique, replié sur lui-même mais entraîné par le défi d’inventer des parfums pour Darius : il lui donne avec assurance un air à la fois hésitant et déterminé suivant les circonstances, contrastant efficacement avec une noble maîtrise de soi qui caractérise Claire. Qu’ils restent assis à leur bureau ou se déplacent sur le devant de la scène, les deux comédiens séduisent ainsi les spectateurs grâce à un jeu palpitant tout en déjouant les enjeux d’une action fondée sur des échanges épistolaires : l’histoire de Darius, mais aussi celle de leurs personnages, et leur prestance nous font oublier les artifices de la scène pour mieux nous happer avec la force du vertige.

Darius de Jean-Benoît Patricot, dans la mise en scène d’André Nerman, raconte sur une note originale les souffrances d’un enfant handicapé voué à la mort tout en métamorphosant ces souffrances en une aventure olfactive émaillée de rebondissements et de moments de joie. Malgré la douleur qui affecte fatalement tous les personnages, l’histoire de Darius se présente ainsi comme une promesse lumineuse de pouvoir vivre des instants exceptionnels.

Zola l’infréquentable est une création originale de Didier Caron présentée au Festival d’Avignon OFF 2022 dans une mise en scène classique mais saisissante de l’auteur, programmée en ce pluvieux automne au Théâtre de la Contrescarpe (

Zola l’infréquentable est une création originale de Didier Caron présentée au Festival d’Avignon OFF 2022 dans une mise en scène classique mais saisissante de l’auteur, programmée en ce pluvieux automne au Théâtre de la Contrescarpe (

Marie-Antoinette, La Dernière étreinte est une pièce originale d’Isabelle Toris-Duthillier créée en 2018 dans une mise en scène émouvante de l’auteur au Théâtre de l’Île Saint-Louis Paul-Rey (

Marie-Antoinette, La Dernière étreinte est une pièce originale d’Isabelle Toris-Duthillier créée en 2018 dans une mise en scène émouvante de l’auteur au Théâtre de l’Île Saint-Louis Paul-Rey (