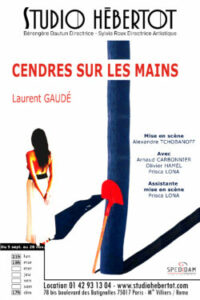

Cendres sur les mains est un texte de théâtre de Laurent Gaudé monté pour la première fois il y a tout juste vingt ans dans une mise en scène de Jean-Marc Bourg. Cette fois-ci, c’est Alexandre Tchobanoff qui s’en empare dans une nouvelle création vibrante, donnée au Studio Hébertot avec Arnaud Carbonnier, Olivier Hamel et Prisca Lona dans les trois rôles de la pièce (>).

Alexandre Tchobanoff met en scène le texte d’un auteur vivant, ce qui représente sans doute toujours un acte de courage dans la mesure où tout auteur vivant peut exprimer des réserves sur la manière dont on manipule ses œuvres. C’est d’autant plus délicat quand cet auteur a lui-même pu contribuer à leur première création et influencer par-là leur interprétation scénique. Si c’est aujourd’hui naturellement le cas de toutes les pièces d’auteurs disparus depuis un certain temps, les questions esthétiques et dramaturgiques ne se posent pas de la même façon pour les pièces récentes. La reprise d’une œuvre plus ou moins ancienne conduit nécessairement à une actualisation susceptible de la faire résonner avec le présent et d’interpeller les spectateurs sur un ou plusieurs aspects saillants. Les pièces de Molière, par exemple, font parfois l’objet d’adaptations audacieuses poussées à un tel degré de manipulation que ces adaptations dénaturent le texte, ce qui paraît peu envisageable dans le cas d’un auteur vivant pour lequel les metteurs en scène semblent avoir plus de « respect ». Mais il n’est pas question pour eux de reproduire « par respect » les circonstances de la première création, ce qui n’aurait pas de sens parce que dans de telles conditions il suffirait de reprendre celle-ci telle quelle. Il s’agit au contraire d’aborder le texte sous un angle différent, propre à interroger sa signification et à éprouver sa vitalité aussi bien dramatique que polémique. Cendres sur les mains de Laurent Gaudé compte précisément parmi ces pièces contemporaines qui connaissent une rare fortune scénique, comme celles de Wajdi Mouawad ou de Yasmina Reza devenues en quelque sorte les « classiques » du vivant de leurs créateurs. Alexandre Tchobanoff s’inscrit ainsi dans la lignée de ces metteurs en scène qui ont « l’audace » de monter des textes récents pour interroger leur portée peu après leur apparition, ce qui n’est pas une entreprise facile au regard de la complexité de la pièce de Laurent Gaudé. Il s’en acquitte pourtant avec succès en lui donnant une nouvelle vie.

Cendres sur les mains est un texte sans une « véritable » histoire épique. Son intrigue est fondée sur une confrontation singulière déroulée dans un locus horribilis situé dans un pays imaginaire ravagé par une guerre également imaginaire : dans un endroit sans nom, où deux fossoyeurs brûlent avec de l’essence les corps des morts qu’on ne cesse de leur amener, et où ils finissent par accueillir une rescapée repliée sur elle-même et enfermée dans un mutisme volontaire. Les fossoyeurs et la rescapée mènent ainsi, pendant un certain temps, deux existences parallèles sans jamais arriver à communiquer ou à nouer une relation amicale. La confrontation de leurs existences, l’une pleinement absurde et l’autre tant soit peu épique, constitue l’action dramatique proprement dite en la sous-tendant par des enjeux polémiques qu’il s’agit de porter à la scène. Alexandre Tchobanoff se montre, dans sa mise en scène, particulièrement sensible au traitement figuratif de cette coexistence étrange ainsi qu’aux tensions anthropologiques qui en ressortent.

Cendres sur les mains est un texte sans une « véritable » histoire épique. Son intrigue est fondée sur une confrontation singulière déroulée dans un locus horribilis situé dans un pays imaginaire ravagé par une guerre également imaginaire : dans un endroit sans nom, où deux fossoyeurs brûlent avec de l’essence les corps des morts qu’on ne cesse de leur amener, et où ils finissent par accueillir une rescapée repliée sur elle-même et enfermée dans un mutisme volontaire. Les fossoyeurs et la rescapée mènent ainsi, pendant un certain temps, deux existences parallèles sans jamais arriver à communiquer ou à nouer une relation amicale. La confrontation de leurs existences, l’une pleinement absurde et l’autre tant soit peu épique, constitue l’action dramatique proprement dite en la sous-tendant par des enjeux polémiques qu’il s’agit de porter à la scène. Alexandre Tchobanoff se montre, dans sa mise en scène, particulièrement sensible au traitement figuratif de cette coexistence étrange ainsi qu’aux tensions anthropologiques qui en ressortent.

La scène représente un lieu conventionnel, hautement symbolique, sans aucune recherche particulière de réalisme. L’espace scénique est implicitement divisé en deux parties asymétriques : l’une, côté jardin, plus importante, semble réservée aux deux fossoyeurs, alors que l’autre, côté cour, plus restreinte, est occupée par la rescapée. D’un côté, plusieurs sacs entassés les uns sur les autres et qui font d’emblée penser à une tranchée forment une sorte de barrière derrière laquelle est installé un escabeau en bois. Un grand bol en acier, un arrosoir à essence et une pelle font partie de rares accessoires manipulés par les deux fossoyeurs. De l’autre côté, un grand réverbère trois bras, entouré d’un morceau de tissu, se dresse seul dans la pénombre : la rescapée semble se l’approprier sans laisser les deux fossoyeurs pénétrer dans sa zone. La scénographie reproduit ainsi symboliquement l’éloignement entre les trois personnages, lisible textuellement dans la distribution de la parole : tandis que le discours de la rescapée relève pleinement de passages monologués destinés aux seuls spectateurs, les fossoyeurs communiquent à travers des dialogues dramatiques « classiques ».

Ces choix scénographiques résonnent en même temps avec les idées véhiculées par le texte ainsi qu’avec la situation métaphysique des trois personnages. Les sacs disposés en forme de tranchée évoquent l’enlisement spatio-temporel des deux fossoyeurs dans un lieu innommable et dans un temps non historique : les deux hommes semblent condamnés à la répétition des mêmes gestes quotidiens liés à leur lugubre mission sans aucune promesse d’évoluer vers un meilleur avenir, si ce n’est l’allègement de leur travail au cas où on les autorise à couvrir les corps de chaux plutôt que de devoir les traîner et brûler. Ils mènent une existence stationnaire à la manière de ces personnages beckettiens qui attendent une « fin de partie » et qui s’interrogent sur le sens de leur présence ici et maintenant. Les deux fossoyeurs, habillés et parlant comme des clochards, se demandent eux aussi s’ils sont toujours vivants ou déjà morts : « On est vivant tant que ça démange », répond l’un des deux dans un clin d’œil explicite à la détresse existentielle de Hamm et Clov. Mais à la différence de ceux-ci, les deux fossoyeurs arriveront à mourir. Et ce n’est pas le hasard si c’est peu avant ce moment-là qui rompt radicalement avec la tradition beckettienne, que l’un des deux monte sur l’escabeau qui fait le pendant au réverbère de la rescapée et dont on ne comprenait pas jusqu’alors la signification : leur immobilisme « horizontal » se voit ainsi symboliquement transformé en une entrée dynamique dans une temporalité « verticale » qui est celle de la rescapée. Cette femme qui a échappé à la destruction de son village n’est ici que de passage, le temps de veiller sur ses morts et de réchapper à la non-vie des fossoyeurs, d’autant plus qu’elle porte en elle une mémoire et une histoire. Ce passage épique, tant soit peu angoissant, est symbolisé par un élément vertical qu’est le réverbère et dont l’étrange présence contraste fortement avec les sacs étalés à l’autre bout de la scène. C’est ainsi la rescapée qui fait entrer les deux fossoyeurs dans un temps historique, ce que la mise en scène d’Alexandre Tchobanoff suggère avec une grande finesse. C’est au reste elle qui ouvre et clôt l’action en chantant une complainte avec un cierge à la main et faisant un bref récit de sa vie pour donner le cadre à l’action.

Tout oppose en fin de compte les fossoyeurs et la rescapée tant au niveau textuel que sur le plan scénique. Arnaud Carbonnier et Olivier Hamel créent des personnages pétillants qui ne manquent pas d’énergie et qui ne semblent pas, au premier abord, avoir renoncé à la vie. Leur présence physique se manifeste nettement à travers des mouvements et des gestes souples et assurés : ils ne cessent pas de bouger en parlant fort et avec un accent socialement prononcé, allant parfois jusqu’à susciter quelques rires amers des spectateurs. Prisca Lona, quant à elle, se saisit de son personnage en lui donnant l’image d’une martyre : ses mouvements et ses gestes sont raides, lents et hésitants, son regard semble vide, sa voix est posée et comme tamisée. Ses postures introduisent en outre dans l’existence misérable des fossoyeurs des éléments poétiques, dès lors qu’elle marche la main tendue vers le devant de la scène ou qu’elle s’accroche convulsivement à son réverbère. Les trois comédiens entrent avec aisance dans la peau de leur personnage pour en montrer une misère existentielle non sans un certain espoir d’y échapper.

Cendres sur les mains dans la mise en scène d’Alexandre Tchobanoff est une création subtile qui plonge le spectateur avec justesse dans l’univers de Laurent Gaudé, univers jalonné de références culturelles qui le lui rendent étonnamment proche. C’est un bel exemple de reprise d’un texte récent abordé avec une grande sensibilité théâtrale.