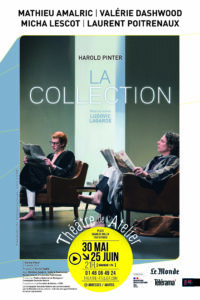

La Collection est une pièce de Harold Pinter mise en scène par Ludovic Lagarde, ensemble avec L’Amant, une autre pièce du même auteur : si la première a été créée au Théâtre National de Bretagne, la seconde est née dans le même décor au Théâtre de l’Atelier (>), où elles sont désormais présentées en diptyque l’une après l’autre au cours des mêmes soirées. Rien n’empêche cependant de voir seule La Collection et de l’apprécier dans sa singularité captivante.

La Collection est une pièce de Harold Pinter mise en scène par Ludovic Lagarde, ensemble avec L’Amant, une autre pièce du même auteur : si la première a été créée au Théâtre National de Bretagne, la seconde est née dans le même décor au Théâtre de l’Atelier (>), où elles sont désormais présentées en diptyque l’une après l’autre au cours des mêmes soirées. Rien n’empêche cependant de voir seule La Collection et de l’apprécier dans sa singularité captivante.

Les spectateurs se réjouissent de (re)découvrir sur scène une pièce grinçante écrite pour le théâtre et non pas une énième adaptation infructueuse d’une œuvre romanesque. L’intrigue de La Collection est certes d’abord pensée comme un scénario pour le cinéma, que Pinter réécrit par la suite pour le donner au théâtre, mais ce remaniement ne change fondamentalement rien sur la qualité des situations et des dialogues destinés à être représentés. Le dramaturge britannique est au reste réputé à cet égard pour ses recherches stylistiques, liées en même temps à un croisement adroit de genres divers, ce qui lui permet de remettre en cause les convenances sociales avec une plus grande efficacité que ne le ferait une adaptation pour le théâtre diluée dans une narration insipide. Les cibles privilégiées de Pinter sont la famille bourgeoise des années 1960, son étroitesse d’esprit et son puritanisme invétéré qui l’enferment dans des représentations néfastes. Dans La Collection, Pinter réussit à entremêler l’art du dialogue dramatique aussi bien à des interrogations sociales qu’à celles qui portent sur le rapport à la fiction et à la vérité. Ludovic Lagarde sert ces trois aspects avec une délicatesse acérée.

L’action de La Collection est fondée sur une enquête tant soit peu fantasque menée sur un récit d’infidélité qui semble in fine inventé, pour des raisons restées obscures, par Stella, la femme de James. Il y a sûrement eu quelque chose, lors d’un voyage d’affaires, entre elle et Bill, un jeune artiste homosexuel vivant avec et aux dépens de son généreux amant Harry, il y aurait eu une histoire d’adultère que cherche à comprendre James sans jamais vraiment parvenir à démêler le vrai du faux dans la mesure où les autres personnages ne cessent de se payer sa tête pour l’éconduire. Un formidable persiflage désinvolte se met dès lors en place parce que James se laisse attraper en renchérissant sur ce que disent les autres. Cette intrigue de comédie de boulevard n’est toutefois pas si banale que ça, quand on se rend compte qu’elle n’est jamais vraiment dénouée comme chez Feydeau, que le spectateur ne connaîtra jamais la raison pour laquelle Stella aurait inventé l’histoire avec Bill et que, de surcroît, la confrontation entre un couple hétérosexuel et un couple homosexuel ne va pas de soi dans les années 60. Une tension intrigante s’instaure dès lors entre les codes de la comédie de boulevard et sa déconstruction subversive. C’est moins banal qu’extrêmement subtil et fracassant.

Ludovic Lagarde, dans sa mise en scène, multiplie avec sobriété des éléments qui confèrent à l’action une dimension étrange, voire fantastique sans pour autant basculer dans quelque chose qui soit à la limite de la réalité. La scénographie l’inscrit en effet dans un univers bourgeois à travers des décors accentuant le sentiment de réel malgré un découpage artificiel de la scène en deux parties bien distinctes, mais pensées dans une étroite communication symbolique : à jardin, le salon de Stella et James, à cour, celui de Bill et Harry ; respectivement, un grand canapé en cuir blanc placé sur un tapis blanc devant de hautes parois blanches, un tourne disque posé au sol, d’un côté, et deux fauteuils en cuir marron, avec une table basse au milieu, installés devant un escalier tournant monumental et une porte d’entrée en plexiglas noir, de l’autre. Deux espaces en apparence bien distincts, qui se font face pour mieux révéler l’envers, que l’avers soit lumineux ou sombre, d’appartements bourgeois éprouvés par des dérèglements passionnels récurrents, deux espaces baignés dans une ambiance huppée qui dégage une certaine lourdeur pesante en correspondance avec une lassitude caustique sensible chez les personnages.

Le rythme de l’action paraît au premier abord tant soit peu lent, mais il l’est sans être traînant parce que les silences et les brefs moments de stagnation ou plutôt de nonchalance lui confèrent une tension singulière pour opposer avec finesse la morosité et l’épuisement du milieu bourgeois à l’affolement d’un mari attaché à préserver son territoire. L’action scénique se déroule dès lors au gré de cet acharnement mesuré mais ascendant de James sur Bill, qui semble vouloir jouer avec lui au chat et à la souris en prolongeant facétieusement le supposé mensonge de Stella. Cette tendance au ralentissement et une propension atténuée à l’humour british sont la source d’une atmosphère sombre, d’une puissante dialectique passionnelle, d’une action grinçante aux confins de l’absurde. Cette ambiance nous cueille non seulement par son étrangeté captivante, mais aussi grâce aux quatre comédiens qui entrent dans leurs rôles avec une justesse terrifiante. Valérie Dashwood crée une Stella blasée, quasi impassible, en véhiculant avec trouble les représentions d’une épouse désinvolte au comble de l’ennui. Laurent Poitrenaux, dans le rôle de Harry, incarne un mari piqué au vif dans son amour-propre, déterminé à connaître la vérité avec une violence feutrée. Micha Lescot, quant à lui, s’empare de la création de Bill en lui prêtant une posture modérément mais finement affectée, propre à l’image que l’on se fait d’un jeune homme quasi gigolo. Mathieu Amalric, dans le rôle de Harry, crée un personnage de daddy agile, perspicace, avec un sens de la répartie assassin.

La Collection, donnée dans la brillante mise en scène de Ludovic Lagarde au Théâtre de l’Atelier, est un bel événement théâtral de cette fin de saison accueilli avec un grand succès : la mise en scène comme les comédiens nous arrachent littéralement des applaudissements qui sont tout à fait mérités !