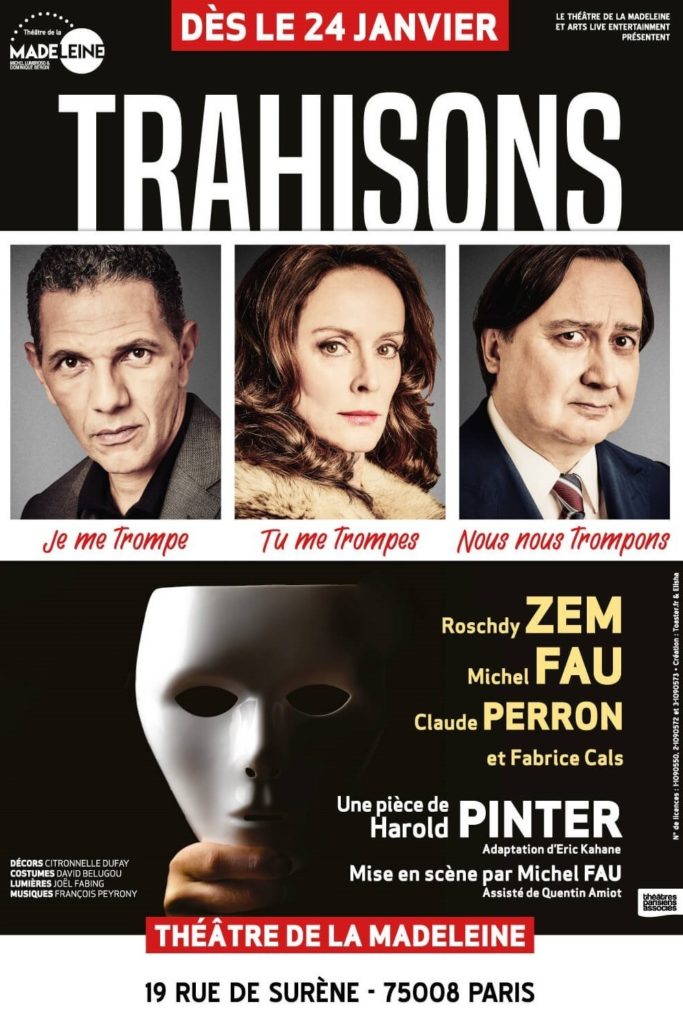

Trahisons est une pièce du dramaturge britannique Harold Pinter, nouvellement mise en scène par Michel Fau au Théâtre de la Madeleine (>).

Le théâtre a toujours eu des stars pour remplir les salles, que ce soient des comédiens ou, plus récemment, des metteurs en scène, que ce soit au XVIIe siècle ou de nos jours. Dans le choix des pièces, en particulier pour un abonnement, la distribution et le metteur en scène jouent un rôle important : on aime revoir les comédiens qu’on apprécie, on suit le travail d’un metteur en scène ou on veut le connaître compte tenu de sa réputation. La question se pose avec autant d’acuité pour les pièces de théâtre connues ou que l’on a déjà vu jouer. Pourquoi en effet revoir une énième mise en scène du Tartuffe si celle-ci n’offre rien de plus qu’une reprise du texte sans attrait notable ? Il en va de même pour Trahisons de Pinter : qui serait tenté d’aller voir cette pièce aux accents d’une comédie de boulevard si la distribution n’avait retenu le nom du comédien populaire Michel Fau qui la met lui-même en scène aux côtés de Claude Perron et de Roschdy Zem ? Sans ces stars, la pièce serait jouée plutôt dans une petite salle que dans celle de la taille du théâtre de la Madeleine. Quand la création ne correspond pas aux attentes du spectateur friand de voir un de ses comédiens préférés, la déception est en revanche d’autant plus cuisante que le pari de la qualité ne conduit pas à l’enthousiasme espéré. C’est précisément le cas de Trahisons montée par Michel Fau : le spectateur qui a misé sur la virtuosité du célèbre comédien risque de rentrer ennuyé.

Le thème de Trahisons est un amour bourgeois mêlé à une série de tromperies ou « trahisons ». S’il n’y a aucun enjeu dramatique particulier à transposer en français une pièce aux accents d’une « comédie de boulevard » britannique, ancienne ou moderne, à moins que ce ne soit pour divertir avec le fameux humour anglais, le mérite et l’intérêt de la pièce de Pinter reposent sur la conception tant soit peu originale de l’action qui se déroule à l’envers. Le dénouement de l’histoire fait office de la scène d’exposition, alors que l’action remonte, étape par étape, à son début. Cette fausse comédie de boulevard se présente ainsi pour le spectateur comme une « enquête » sur les sentiments des personnages. Une fausse comédie de boulevard parce que le dénouement de l’histoire par lequel commence l’action ne conduit à aucune résolution : il montre les personnages bloqués et hésitants, impliqués dans des « trahisons ». Le renversement chronologique permet cependant de terminer l’action dans la joie. Les scènes du début de l’histoire replacées à la fin produisent ainsi une fausse impression que les conflits sont dénoués. Un tel agencement de l’intrigue renferme certes des potentialités dramatiques pour toute reprise de la pièce. Mais Michel Fau montre que certains choix esthétiques génèrent des fâcheuses longueurs au point de la rendre imbuvable.

Au lever du rideau, la scène se transforme, pendant quelques moments en une salle de sport où Robert (le mari) et Jerry (l’amant) jouent au tennis, pour figurer ensuite une sorte de bar. Cette fois-ci, Jerry et Emma (la femme), accoudés à un comptoir blanc, discutent de la révélation qu’Emma a faite de leur liaison la veille à Robert même s’ils ont cessé de se voir depuis un certain temps. Les costumes datés — une longue fourrure gris clair pour Emma et un costume en tweed foncé — situent d’emblée l’action dans les années 70, comme l’indiquent les chiffres projetés en haut de la scène tout au long de la représentation, ce qui permet au spectateur de se repérer dans l’action quand il pique du nez. Cette première scène qui se solde par un long ennui instaure bel et bien l’ambiance générale de la mise en scène de Michel Fau. On attendra en vain l’apparition du comédien dans le rôle du mari en espérant que cette mauvaise impression serait trompeuse et que la première scène ne serait que le fruit de la gêne prévisible qui résulte de la rencontre entre Emma et Jerry. Si cette gêne des personnages qui ne parviennent plus à communiquer suscite d’abord quelques rires, ces rires tiennent cependant plus à l’écriture qu’au jeu des comédiens : on y reconnaît le comique de mots fondé sur la répétition qui n’est pas vraiment drôle lorsqu’elle est mal servie sur le plateau. Et on n’entendra plus dans la salle que quelques rires épars et discrets et peut-être même forcés parce que la présentation nous promettait tout de même des « tableaux drôles et cruels ».

La deuxième scène qui confronte Jerry et Robert, en réalité au courant de la liaison de sa femme avec son meilleur ami depuis quatre ans, ménage l’entrée de Michel Fau pour se solder par une nouvelle déception. On décèle certes dans ce numéro le potentiel comique de Michel Fau mais qui est resté cette fois-ci lettre morte. On est plus qu’outré par la perte de la diction théâtrale de Roschdy Zem qui ne fait que dire le texte appris. Les deux comédiens se retrouvent ainsi dans l’impuissance de se départir de la stricte récitation du texte et de faire rire les spectateurs. Sans démordre de cette tonalité morne, l’action qui remonte dans le temps vers les ébats joyeux d’un amour naissant fait penser, par moments, au désœuvrement du théâtre de l’absurde : les comédiens semblent coincés dans leurs dispositions initiales sans parvenir à trouver une plus grande légèreté dans leur jeu. L’action conduit lourdement les spectateurs à d’autres scènes toutes molles pour traîner jusqu’à sa fin. Tels Vladimir et Estragon, les spectateurs n’ont qu’à attendre que ça se termine.

La scénographie ne relève nullement cette mise en scène manquée. L’aire de jeu se voit sensiblement réduite par deux parois blanches qui montent des deux côtés de la scène vers son milieu pour dessiner une pointe et qui sont traversées par une ligne rouge étrange : peut-on voir dans ce resserrement de l’espace le huis-clos ou le ring qui enferme les trois personnages à l’instar d’un terrain de tennis qui met face à face deux ou quatre joueurs ? Le fond blanc favorise d’autre part le jeu avec l’éclairage qui change d’une scène à l’autre en faisant défiler plusieurs couleurs : vert, bleu ou rouge qui restent tous sombres pour instaurer une froideur glaciale contraire à la tonalité joyeuse des couleurs dans les années 70. Un tel effet recherché aurait sans doute eu son sens au début de l’action quand les relations sont tendues, mais on ne comprend pas cet assombrissement kitch qui persiste jusqu’à la fin de l’action, alors que les tensions baissent et que la remontée du temps doit faire apparaître de plus en plus la joie et la bonne humeur. Tous les éléments concourent ainsi à rendre la mise en scène de Michel Fau plate, monotone et froide.

C’est un four, entend-on se dire des spectateurs désemparés en sortant du théâtre. La nouvelle création de Trahisons par Michel Fau n’offre qu’une reprise kitch et ringarde du texte — une mise en scène bourgeoise manquée — avec les comédiens qui ne convainquent pas dans leurs rôles.