Tom à la ferme est une pièce du dramaturge canadien Michel-Marc Bouchard : créée pour la première fois au Théâtre d’Aujourd’hui à Montréal (2011), adaptée pour le cinéma par Xavier Dolan (2013), elle a suscité l’intérêt du comédien et metteur en scène Vincent Marbeau qui la présente à la Manufacture des Abbesses (>) dans une mise en scène dépouillée comme un thriller psychologique.

Tom à la ferme est une pièce du dramaturge canadien Michel-Marc Bouchard : créée pour la première fois au Théâtre d’Aujourd’hui à Montréal (2011), adaptée pour le cinéma par Xavier Dolan (2013), elle a suscité l’intérêt du comédien et metteur en scène Vincent Marbeau qui la présente à la Manufacture des Abbesses (>) dans une mise en scène dépouillée comme un thriller psychologique.

Tom à la ferme aborde la question de l’homosexualité qu’elle dépasse largement en nouant un triple drame humain poignant. Elle nous raconte comment l’homosexualité d’un jeune homme, décédé dans un banal accident de moto, a pu entraîner le destin de toute une famille et celui de son compagnon dans un réseau de mensonges et de faux-semblants qui compromettent en fin de compte la vie de tous. Sur fond de funérailles, il s’agit non seulement de faire le deuil, mais aussi et surtout de résoudre le rapport à sa mémoire appréhendé par chacun selon ce qu’il sait sur la vie menée par le jeune homme. Si les sujets avec une thématique gay ou lesbienne sont devenus au théâtre moins tabous qu’il y a quelques années — y compris sur les grandes scènes nationales —, les pièces de théâtre qui les traitent n’atteignent pas toujours la qualité dramaturgique attribuée aux grands classiques. Tom à la ferme n’en manque cependant pas tant pour susciter des émotions fortes que pour s’inscrire dans les problématiques de la société contemporaine sans pour autant passer pour une pièce platement engagée : son point fort tient précisément à la délicatesse avec laquelle cette tragédie postmoderne montre les souffrances entraînées par une homosexualité non assumée sans porter aucune revendication particulière.

L’action repose sur le secret dans lequel le jeune homme tenait son homosexualité qu’il s’agit de cacher à Agathe même après la mort de ce fils prodigue parti autrefois de la ferme familiale pour fuir la propension à la brutalité de son grand frère Francis, manifestée par le passé dans un acte d’extrême violence contre son jeune amoureux de seize ans. Si l’action s’ouvre sur l’arrivée de Tom à la ferme pour les obsèques, et si ce compagnon endeuillé et citadin cumulant tous les clichés bobos s’y rend ainsi pour faire son deuil, il se trouve rapidement confronté à la personnalité énigmatique de Francis fermement résolu à protéger la mère et la réputation de la famille contre des révélations scandaleuses sur l’orientation sexuelle du frangin. Ce grand frère violent qui a au reste causé le malheur de la famille maintient toujours une influence perverse sur les autres : s’il maltraite en l’occurrence Tom pour le forcer à mentir à Agathe, il semble dans le même temps attiré par lui et finit même par nouer avec lui un rapport sensuel hautement ambigu. L’ambiguïté sur sa propre sexualité et son inexplicable violence non maîtrisée confèrent à la pièce une dimension tragique. Tom à la ferme se présente en effet comme la tragédie de ce grand frère en apparence homophobe. La mise en scène doit dès lors conduire à instaurer une tension vibrante entre Francis et Tom, maintenir le mystère de ce qui les pousse l’un vers l’autre sans les réunir pour autant.

La scénographie conçue par Vincent Marbeau tient à quelques objets de décor symboliques qui nous introduisent vaguement à la ferme familiale, objets qui ne permettent pas vraiment d’affirmer qu’il s’agit de l’intérieur d’une maison, si ce n’est grâce à une grande boîte noire placée au fond de la scène. L’action se déroule dès lors dans un espace imprécis, suggéré et constitué par le seul jeu des comédiens, mais aussi par certains costumes symboliques dont ceux-ci sont vêtus, comme ces bottes en caoutchouc et cette tenue sale que porte Tom quand il accepte de donner un coup de main à la ferme. La mise en scène de Vincent Marbeau renvoie ainsi heureusement tout élément susceptible de produire un effet pittoresque ou de basculer dans un réalisme plat : elle campe au contraire une ambiance sombre fondée tant sur l’effacement des repères spatio-temporels que sur le contraste du clair-obscur obtenu grâce à l’éclairage. Cette ambiance amplement angoissante plonge d’autant plus le spectateur dans l’univers d’un thriller psychologique que Tom s’impose comme une proie recherchée par Francis, curieusement retenu à la ferme par la mère sans chercher à s’en échapper. La scénographie dépouillée favorise ainsi pleinement la mise en place d’une dialectique subtile entre une poursuite bestiale et un enfermement plus mental que proprement spatio-temporel.

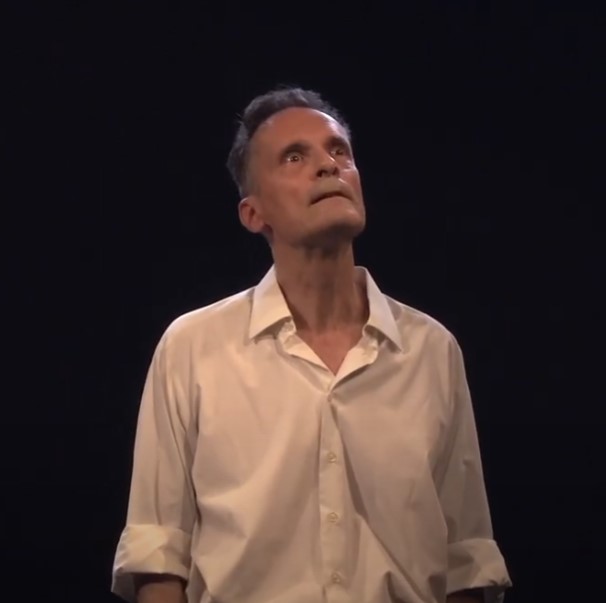

Les comédiens s’emparent de la création de leurs personnages en recherchant notamment un équilibre fragile entre les accès de violence de Francis et leurs contrecoups qui engendrent de l’émotion chez le spectateur. C’est précisément le dosage de cette violence exercée contre Tom qui nous maintient dans une délectable angoisse quant au sort de Tom et qui, par à-coups, se métamorphose dans le même temps en une sensualité dévoyée. Si cette sensualité est sans doute soutenue par les figures élancées des deux comédiens hommes par moment à moitié nus, elle réside tout aussi dans un jeu fiévreux auquel ils livrent leurs personnages sans pour autant verser dans l’excès d’érotisme ou de violence. Vincent Marbeau, dans le rôle de Tom, se laisse aller à un jeu nerveux ponctué çà et là par des postures légèrement efféminées qui semblent tant provoquer qu’appâter Francis, un jeu qui reste pourtant ambigu parce que les regards trahissent tant soit peu une attirance mutuelle. Léonard Barbier crée un Francis farouche dont les gestes angoissants semblent imprévisibles. Lydie Rigaud apparaît dans le rôle d’une mère délicatement éplorée, attachée à la mémoire de son fils disparu, agissant comme un intermédiaire apaisant entre les deux hommes. Milena Hernandez incarne enfin une certaine Sara, faussement présentée à Agathe comme la petite amie du jeune homme mort : son intervention énergique qui produit un malaise dans la famille est source de nouvelles tensions malgré une apparence grotesque du personnage.

Tom à la ferme de Michel-Marc Bouchard, dans la mise en scène de Vincent Marbeau, est une création singulière : elle subjugue le spectateur par l’adresse avec laquelle le jeune metteur en scène amène sur scène les conditions d’un thriller psychologique (sans aucune transposition propre au cinéma) tout en se situant exclusivement dans les limites de l’art dramatique — tout le travail de mise en scène repose ici aussi bien sur la manipulation authentique de l’espace-temps que sur le jeu physique des comédiens.