La Dame Céleste et Le Diable Délicat est une création originale inspirée du roman éponyme de Claude-Alain Planchon, présentée dans une mise en scène vibrante de Stéphane Cottin au Studio Hébertot (>). Aux côtés du metteur en scène qui, à l’occasion de cette reprise, interprète le rôle du jeune médecin, on retrouve l’éblouissante Bérangère Dautun, ancienne sociétaire de la Comédie-Française et directrice actuel du Studio Hébertot.

La Dame Céleste et Le Diable Délicat est tout d’abord une bouleversante histoire d’amour entre un jeune médecin de 34 ans, Claude-Alain Planchon, et une célèbre critique de danse et galeriste de 70 ans, Gilberte Cournand (1913-2005). Malgré une importante différence d’âge, leur relation passionnée et passionnante ne prendra véritablement fin qu’au moment de la disparition de cette incontournable figure de la vie culturelle parisienne dans la seconde moitié du XXe siècle. La Dame Céleste et le Diable Délicat est aussi un élégant hommage sans aucun sentimentalisme élégiaque, écueil adroitement évité grâce à un déroulement rapide de l’action qui introduit dans le récit de vie de Claude des saynètes hautes en couleur. Des sentiments exaltés et des situations brillantes transportent en effet les spectateurs dans l’univers de deux bons vivants, empreint de noblesse et de poésie, tout en faisant oublier ses aspects matériels étroits. C’est enfin l’histoire d’un amour absolu qui élève à un idéal de passion en résonnance avec toutes les représentations les plus sublimes attribuées à ce sentiment d’affection intense glorifié dans la littérature médiévale. La mise en scène de Stéphane Cottin et le jeu palpitant de Bérangère Dautun confèrent à cette déroutante romance une dimension céleste, comme s’ils plongeaient les spectateurs dans un tendre rêve.

La scénographie représente un lieu conventionnel sans aucune référence spatio-temporelle concrète au cadre historique dans lequel se déroule l’action. Plusieurs chaises en bois d’ébène et en velours rouge, déplacées au cours du spectacle, sont simplement disposées au milieu et sur les deux côtés de la scène. Trois longs rideaux blancs, suspendus nonchalamment sur les cintres en formant des plis, lui donnent un relief aérien. Sur le plan horizontal, ils produisent un effet de rapprochement entre les spectateurs assis dans une salle en gradin et les comédiens-personnages apparus sur scène en plongée, comme s’ils sortaient d’un conte de fées. L’effet de féerie est ici renforcé par des extraits musicaux romantiques tirés du Lac des cygnes de Tchaïkovski, qui retentissent à des moments les plus exaltés de l’histoire, comme cet air de danse utilisé pour le fond sonore de la scène de valse dans La Belle et la Bête (2017), repris dans la mise en scène de Stéphane Cottin en ouverture. Ces choix musicaux expressifs réactivent ainsi des références classiques pour recréer symboliquement un subtil arrière-plan féerique. Sur le plan vertical, les trois longs rideaux tiennent les deux amants suspendus dans un entre-deux : si certaines dates cruciales sont mentionnées explicitement, comme celle de la rencontre du 2 décembre 1983 à l’Opéra Garnier, cette verticalité atténue visuellement leur historicité pittoresque pour souligner le caractère quasi intemporel de l’action.

Si Claude et Gilberte donnent l’impression de vivre une histoire de conte de fées, ils ne sont pas pour autant des personnages merveilleux. Plusieurs accessoires brouillent délicatement cette impression séduisante pour faire ressurgir dans cette histoire une dimension humaine : un téléphone qui sonne, un programme d’opéra ou un bouquet de roses de nacre, mais aussi la maladie et la mort qui font l’objet du récit de vie. De même, les costumes de gala dont ils sont vêtus les resituent dans l’univers clinquant du beau monde parisien de la seconde moitié du XXe siècle : Claude porte un smoking assorti d’un nœud-papillon, alors que Gilberte est habillée d’une longue robe de soirée noire, relevée d’une étole en fourrure de renard et de plusieurs bijoux. Tout cela est d’une élégance envoûtante qui fait rêver de ce beau monde, comme Marcel rêvait de fréquenter celui de la duchesse de Guermantes. Plusieurs images projetées sur les trois rideaux renvoient dans le même temps à des réalités culturelles du présent historique des deux personnages, comme ces ballerines en lien avec la profession de critique de danse de Gilberte ou le visage de Jean Marais de la Belle et de la Bête de Cocteau lors d’une escapade improvisée à Compiègne. L’utilisation pittoresque de ces éléments réalistes, mêlées à des tableaux baignés d’une poésie scénique fascinante, à l’évocation de sorties et rencontres joyeuses qui se produisent à un rythme effréné, fait vibrer de plein fouet notre imaginaire galant, nourri de ces amours parfaits vécus en dehors de toutes contraintes matérielles.

Les deux comédiens interprètent leurs personnages avec un indéniable entrain qui séduit rapidement les spectateurs intéressés dès le lever du rideau à l’histoire romanesque de Claude et Gilberte. Stéphane Cottin s’empare aisément du rôle du jeune médecin pour succéder sans problème à Alexis Néret. Son Claude paraît vif, mais sûr de lui et émouvant, et surtout entraînant parce qu’en fin de compte c’est lui qui ouvre l’action en se mettant à raconter avec passion son histoire d’amour avec Gilberte Cournand. Stéphane Cottin lui donne un air de dignité décontracté, sans tomber dans la mièvrerie, même pas à ces moments éprouvants qu’il évoque avec une douleur mesurée, lisible autant dans ses yeux que dans ses gestes. Leste de manière équilibrée, son Claude devient séducteur et séduisant en embarquant dans son récit de vie Bérengère Dautun qui incarne avec une complicité éblouissante le personnage de Gilberte. La comédienne convainc avec bravoure dans ce beau rôle d’une amoureuse avancée en âge en adoptant une posture altière, douée d’une humanité touchante qui décèle la grandeur d’âme de son personnage. L’élégance dans ses moindres mouvements l’amène à créer une Gilberte passionnée avec un air de noblesse attachant : ses regards et ses sourires enchanteurs, ses petits rires et ses gestes gracieux, tous placés avec délicatesse, font de cette Gilberte un personnage ravissant.

Remise à l’affiche au Studio Hébertot, La Dame Céleste et le Diable Délicat est une incontestable réussite qui continue à subjuguer les spectateurs dans l’intimité bouleversante de cette performante salle de théâtre. C’est une belle histoire d’amour, brillamment interprétée par Bérengère Dautun, nouvellement accompagnée par Stéphane Cottin, dans une mise en scène féerique pétillant de sentiments exaltés.

La comédie policière dans la veine des polars tels qu’on les connaît des livres ou du cinéma est un genre dramatique qui se fait rare sur scène, sans doute à cause de son caractère trop codé. Le jeu scénique représente un certain nombre de contraintes auxquelles une narration littéraire et le film ne sont pas confrontés de la même manière et qu’ils peuvent résoudre avec souplesse : il s’agit en particulier des déplacements et des rencontres nécessités par une enquête à mener sans changements de décors pesant sur la fluidité de l’action.

La comédie policière dans la veine des polars tels qu’on les connaît des livres ou du cinéma est un genre dramatique qui se fait rare sur scène, sans doute à cause de son caractère trop codé. Le jeu scénique représente un certain nombre de contraintes auxquelles une narration littéraire et le film ne sont pas confrontés de la même manière et qu’ils peuvent résoudre avec souplesse : il s’agit en particulier des déplacements et des rencontres nécessités par une enquête à mener sans changements de décors pesant sur la fluidité de l’action.

Si les suites des romans, des films ou des pièces célèbres déçoivent souvent, c’est tout le contraire de Célimène et le Cardinal : cette savoureuse pièce de Jacques Rampal se distingue d’emblée tant par la qualité de son écriture dramatique que par la conception des caractères. Ceux-ci sont des pendants tout à fait crédibles d’Alceste et de Célimène, certes vieillis de vingt ans, mais restés à maints égards fidèles à eux-mêmes. Au regard de leur rupture fracassante survenue à la fin de la pièce de Molière, confirmée par celle de Courteline, l’idée des retrouvailles entre les deux « amants » que tout opposait en réalité ne manque pas d’intriguer par un ton aigre-doux qu’elles pourraient prendre. Dans la pièce de Jacques Rampal, le coup de pouce vient de la part d’Alceste, alerté par un rêve inquiétant pour la perdition de Célimène : c’est comme ça qu’il s’introduit chez elle pour enquêter sur la nature de la vie qu’elle mène. Il le fait d’autant plus facilement qu’il peut désormais s’enorgueillir du titre de haut dignitaire de l’Église catholique et qu’il dispose d’un pouvoir dangereux. La coquetterie et le persiflage de Célimène provoquent la colère de l’ecclésiastique blessé dans son amour-propre pour se solder par un échange vif, pleinement révélateur d’anciens torts et de sentiments en veille.

Si les suites des romans, des films ou des pièces célèbres déçoivent souvent, c’est tout le contraire de Célimène et le Cardinal : cette savoureuse pièce de Jacques Rampal se distingue d’emblée tant par la qualité de son écriture dramatique que par la conception des caractères. Ceux-ci sont des pendants tout à fait crédibles d’Alceste et de Célimène, certes vieillis de vingt ans, mais restés à maints égards fidèles à eux-mêmes. Au regard de leur rupture fracassante survenue à la fin de la pièce de Molière, confirmée par celle de Courteline, l’idée des retrouvailles entre les deux « amants » que tout opposait en réalité ne manque pas d’intriguer par un ton aigre-doux qu’elles pourraient prendre. Dans la pièce de Jacques Rampal, le coup de pouce vient de la part d’Alceste, alerté par un rêve inquiétant pour la perdition de Célimène : c’est comme ça qu’il s’introduit chez elle pour enquêter sur la nature de la vie qu’elle mène. Il le fait d’autant plus facilement qu’il peut désormais s’enorgueillir du titre de haut dignitaire de l’Église catholique et qu’il dispose d’un pouvoir dangereux. La coquetterie et le persiflage de Célimène provoquent la colère de l’ecclésiastique blessé dans son amour-propre pour se solder par un échange vif, pleinement révélateur d’anciens torts et de sentiments en veille.

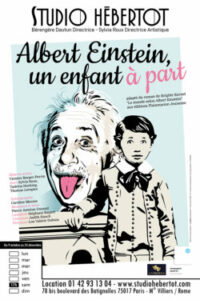

Comme le laisse entendre son titre éloquent, Albert Einstein, un enfant à part est un récit d’enfance tiré d’une histoire vraie qui a pour thème une différence douloureusement vécue par un homme mondialement reconnu pour ses travaux scientifiques. Se raconter à travers l’histoire d’un autre n’est par ailleurs plus aujourd’hui un simple effet de mode, c’est un parti pris dramaturgique pleinement assumé par les auteurs contemporains et riche en ce que l’Histoire peut nous apprendre sur nous-mêmes ou sur notre présent. La projection dans un autre moi souffrant à cause de la différence relève sans doute de cet enjeu esthétique fondé sur le sentiment consolateur de ne pas se sentir seul, mais la mise en récit d’une expérience exemplaire permet dans le même temps de déconstruire les stéréotypes sur la primauté de la pensée unique propice à exorciser tout écart observé par rapport à la norme ou à la règle. Même sur un mode biographique romancé, l’exemple poignant d’un des plus grands génies a de quoi interroger notre rapport à l’altérité.

Comme le laisse entendre son titre éloquent, Albert Einstein, un enfant à part est un récit d’enfance tiré d’une histoire vraie qui a pour thème une différence douloureusement vécue par un homme mondialement reconnu pour ses travaux scientifiques. Se raconter à travers l’histoire d’un autre n’est par ailleurs plus aujourd’hui un simple effet de mode, c’est un parti pris dramaturgique pleinement assumé par les auteurs contemporains et riche en ce que l’Histoire peut nous apprendre sur nous-mêmes ou sur notre présent. La projection dans un autre moi souffrant à cause de la différence relève sans doute de cet enjeu esthétique fondé sur le sentiment consolateur de ne pas se sentir seul, mais la mise en récit d’une expérience exemplaire permet dans le même temps de déconstruire les stéréotypes sur la primauté de la pensée unique propice à exorciser tout écart observé par rapport à la norme ou à la règle. Même sur un mode biographique romancé, l’exemple poignant d’un des plus grands génies a de quoi interroger notre rapport à l’altérité.