Sentinelles est une pièce originale de Jean-François Sivadier, présentée dans une mise en scène de l’auteur à la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis (Bobigny) (>) et partie en tournée à travers la France. Cette création palpitante nous plonge au cœur d’un débat fascinant sur la musique classique, ses enjeux esthétiques comme le rapport qu’elle induit avec ses interprètes : au cœur de l’un des plus passionnants débats esthétiques du théâtre français !

Avec sa brillante création de Sentinelles (Les Solitaires Intempestifs, 2021), Jean-François Sivadier accomplit un exploit littéraire : à la lecture, sa pièce se révèle comme l’un des plus beaux textes dramatiques du XXIe siècle français. Si elle fait tant soit peu penser à Art de Yasmina Reza (1994) conçu pour confronter avec humour, à travers les goûts opposés de trois amis, des positions différentes sur la peinture contemporaine, Sentinelles s’en distingue en recentrant le propos sur la musique classique et en introduisant dans l’action une dimension narrative. Car l’histoire de Sentinelles est d’abord l’histoire de l’amitié entre trois pianistes réunis par le hasard jusqu’au moment où ils participent à un concours d’excellence qui finit par les séparer. Trois histoires, qui pourraient faire, chacune, l’objet d’un récit singulier pour retracer le parcours exceptionnel de chacun des trois personnages, s’emboîtent ici l’une dans l’autre pour mettre à plat les clichés sur la musique classique. Comme chaque position est étroitement liée au destin et au caractère de celui qui la porte, l’action gagne amplement en efficacité dramatique : elle instaure des tensions empreintes d’émotion sur deux plans inextricables, narratif et esthétique. Sentinelles est un coup de maître.

La mise en scène de l’auteur reproduit finement ces tensions vibrantes qui innervent l’action sans donner raison, sur le fond, à aucun des trois pianistes. L’action prend pour point de départ une interview destinée aux étudiants en licence, représentés par les spectateurs auxquels les comédiens n’hésitent pas à poser quelques questions pour instaurer un faux dialogue. Cette situation prosaïque oppose d’entrée de jeu deux des anciens pianistes, Raphaël et Mathis, en engendrant entre eux un malaise qui dévoile l’intensité de leur divergence intellectuelle vécue autrefois collectivement. L’arrivée soudaine de Swan enfant opère cependant un retour en arrière tout en donnant l’amorce aux trois récits de vie pour conduire à l’évocation de la rencontre dans une salle de cinéma où Raphaël accompagnait au piano les films muets. L’action alterne dès lors, dans un rapport dialectique, des moments narratifs qui la font évoluer et des échanges virulents qui lui confèrent une résonance métaphysique. La mise en scène transpose cette alternance dynamique en entraînant le spectateur sans l’ennuyer par des propos abstraits : tout est équilibré de telle sorte que l’émotion s’allie au plaisir intellectuel stimulé par le désir de savoir.

La scénographie ne prétend à aucune reproduction mimétique de lieux réalistes : elle exploite la théâtralité et le caractère artificiel de l’espace scénique pour faire alterner des scènes polémiques avec des tableaux fascinants qui mettent en vie aussi bien les moments les plus intimes que ceux qui paraissent les plus spectaculaires. Un cintre baissé vers le plateau divise d’abord celui-ci en deux parties jusqu’au moment où les trois pianistes décident de rejoindre, pour la durée de trois ans, l’Académie dirigée par le très réputé Heinzberg : c’est ainsi qu’une toile blanche recouvre la scène, comme pour représenter leur enfermement dans cette école qui les pousse vers l’excellence malgré des crises engendrées par des différences de goût et des aspirations personnelles. Si les trois amis évoquent leurs premiers contacts avec la musique dans d’émouvants récits d’enfance, ils incarnent leur passion dans des scènes intimes pour introduire des moments de répit dans le déroulement des échanges esthétiques : dans la lumière bleutée d’un réflecteur, assis sur une chaise, les mains enfarinées, Mathis, puis Swan, puis Raphaël, chacun d’eux mime avec ardeur l’interprétation d’un morceau préféré : des préludes de Bach, de Chopin et de Chostakovitch retentissent ainsi pour accompagner les comédiens. Le concours de Moscou accentue enfin la théâtralité de l’action déroulée à l’aide d’un impressionnant jeu de lumières, de bandes sonores et de voix diffusées avec un léger écho pour ménager de nouvelles scènes mimées qui subjuguent par leur virtuosité. La scénographie dessine ainsi les contours schématiques d’un jeu scénique pour souligner la passion pour la musique à travers des ambiances magnétisantes relevées par des expressions corporelles éthérées.

La résolution du rapport à la musique et à son interprétation, voire son incarnation scénique, s’impose comme une question existentielle. Si le point d’achoppement semble être Mozart, mais aussi Chopin ou Schubert, les trois pianistes conçoivent différemment l’œuvre d’art musicale, appréhendée tantôt comme quelque chose de sacré et vénérable, tantôt comme quelque chose de radicalement intime et sauvage. C’est ainsi que Mathis se distingue par des partis pris tranchés formulés contre le désir de plaire, la sacralisation de l’art et l’émotion. Ces partis pris scandalisent Swan adepte d’une conception bourgeoise qui considère l’œuvre d’art dans sa représentation collective qui la transcende. Vincent Guédon, dans le rôle de Mathis, crée un personnage suspicieux tout en donnant à sa posture un air de fermeté conjugué à une forme de détermination intransigeante : son Mathis paraît ainsi sûr de lui, quitte à déplaire, quitte à agacer quiconque avec ses convictions non conformistes, ce qui convainc de son génie. Swan semble en revanche fragilisé par sa timidité, mais aussi par son manque de confiance. Il se laisse emporter par des avis provocateurs de Mathis pour défendre son idéalisme et son penchant pour l’harmonie. Samy Zerrouki l’incarne avec émotion tout en nous persuadant de la sincérité des aspirations sublimes de son personnage. Parmi les trois amis, Raphaël paraît le plus insaisissable : caractérisé par l’auteur/metteur en scène comme « rationnel », il ne représente cependant pas une sorte de voie médiane qui concilie les deux extrêmes et ce, d’autant plus que lui seul n’obtient aucun prix au concours de Moscou. Il reste que Julien Romelard l’interprète avec cette souplesse qui le fait louvoyer entre le génie de Mathis et le perfectionnisme de Swan : son personnage nous émeut par un fond d’humanité et un air de souffrance qui animent sa passion pour la musique.

Sentinelles de Jean-François Sivadier est une œuvre théâtrale remarquable tant par la qualité de son intrigue et de sa teneur intellectuelle que par sa création scénique fascinante : les trois comédiens qui la mettent en vie nous séduisent par la virtuosité avec laquelle ils s’emparent de leurs rôles pour nous communiquer la passion de leurs personnages pour la musique. Sans aucun temps mort, sans longueur, sans ennui, les spectateurs se passionnent avec eux pour cette musique qui finit par les propulser vers des sphères sacrées.

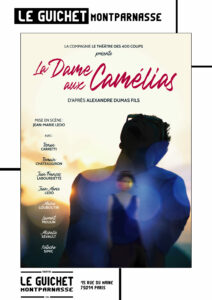

Dans ces conditions, la scénographie de La Dame aux Camélias garde un aspect symbolique afin de faciliter des va-et-vient entre les scènes tirées du récit d’Armand et la double situation narrative. Au milieu de la scène se trouve un fauteuil ancien dans lequel est d’abord assise, le dos au public, Natacha Simic qui incarne avec élégance Marguerite Gautier et qui ne sort de scène qu’après l’annonce douloureuse de la mort de l’héroïne. Mais ce fauteuil semble moins réservé à la figure centrale de Marguerite Gautier qu’à ceux qui sont tant soit peu entrés dans sa vie : Armand, le Comte et Prudence qui y prennent le plus souvent place, alors que l’héroïne ne cesse de virevolter autour d’eux, comme pour souligner son oscillation entre les bras d’Armand et ceux du Comte, en se reposant çà et là sur le regard bienveillant de son amie Prudence, avant d’être impitoyablement happée par les bras de la mort. D’autres éléments de décor placés au fond de la scène — des banquettes basses installées dans le coin côté jardin, avec un portait à fleurs de l’héroïne, un paravent au milieu et une table recouverte de verres et d’une bouteille de champagne — sont là davantage pour suggérer en sourdine une certaine idée de confort en référence au luxe de la société mondaine. Le rouge qui domine nous évoque inlassablement le caractère passionné, quasi théâtral, de l’histoire d’amour vertigineuse. La scénographie relève ainsi la théâtralité des scènes les plus émouvantes pour en atténuer le côté spectaculaire.

Dans ces conditions, la scénographie de La Dame aux Camélias garde un aspect symbolique afin de faciliter des va-et-vient entre les scènes tirées du récit d’Armand et la double situation narrative. Au milieu de la scène se trouve un fauteuil ancien dans lequel est d’abord assise, le dos au public, Natacha Simic qui incarne avec élégance Marguerite Gautier et qui ne sort de scène qu’après l’annonce douloureuse de la mort de l’héroïne. Mais ce fauteuil semble moins réservé à la figure centrale de Marguerite Gautier qu’à ceux qui sont tant soit peu entrés dans sa vie : Armand, le Comte et Prudence qui y prennent le plus souvent place, alors que l’héroïne ne cesse de virevolter autour d’eux, comme pour souligner son oscillation entre les bras d’Armand et ceux du Comte, en se reposant çà et là sur le regard bienveillant de son amie Prudence, avant d’être impitoyablement happée par les bras de la mort. D’autres éléments de décor placés au fond de la scène — des banquettes basses installées dans le coin côté jardin, avec un portait à fleurs de l’héroïne, un paravent au milieu et une table recouverte de verres et d’une bouteille de champagne — sont là davantage pour suggérer en sourdine une certaine idée de confort en référence au luxe de la société mondaine. Le rouge qui domine nous évoque inlassablement le caractère passionné, quasi théâtral, de l’histoire d’amour vertigineuse. La scénographie relève ainsi la théâtralité des scènes les plus émouvantes pour en atténuer le côté spectaculaire.

Présenté début décembre à la Manufacture des Abbesses (

Présenté début décembre à la Manufacture des Abbesses (